Radiologue : de quoi parle-t-on ?

Parmi les médecins, le radiologue est le spécialiste de l’imagerie médicale. Il intervient à la demande du médecin généraliste ou de tout autre spécialiste ayant besoin de son expertise en cas de suspicion de fracture, de tumeur ou d’infection.

Le médecin radiologue a ainsi pour mission de déceler ces différentes situations ou de suivre l’efficacité d’un traitement en effectuant l’analyse des images obtenues à partir des techniques suivantes :

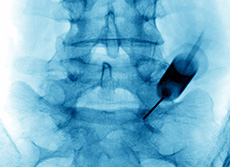

- radiographie par rayons X

- imagerie par résonnance magnétique (IRM)

- échographie

- scanner

Il reporte son diagnostic dans un compte-rendu transmis au médecin du patient.

Fort de son expertise en matière d’imagerie, le radiologue est aussi amené à réaliser des infiltrations. Guidées par radiographie ou échographie, ces injections d’un produit antalgique ont pour but de calmer les douleurs dans une articulation, un kyste, autour des tendons…

Les radiologues interventionnels pratiquent également l’imagerie (ou radiologie) interventionnelle. Cette sous-spécialité de la radiologie consiste à utiliser les méthodes et moyens de l’imagerie médicale pour accéder aux lésions internes de l’organisme dans le but de pratiquer un prélèvement ou un acte thérapeutique.

Les chiffres de la radiologie Au 1er janvier 2021, 8 907 médecins radiologues étaient recensés en France sur un total de 227 946 médecins comptabilisés (généralistes et toutes spécialités confondues). La profession compte 57 % de libéraux exclusifs, 25 % de salariés et 17 % mixtes (salarié et libéral). Source : Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques |

Quelle formation pour devenir radiologue ?

Comme toutes les études de médecine, la formation pour devenir radiologue est longue et demande beaucoup d’assiduité et de persévérance (10 à 11 ans en moyenne, en fonction des spécialités choisies).

Après un bac scientifique (option biologie de préférence), l’étudiant débute son cursus d’études médicales. Deux possibilités s’offrent à lui depuis la rentrée 2020 concernant la première année de médecine : le Parcours accès santé spécifique (PASS) ou la Licence avec option “accès santé” (LAS), qui remplacent la PACES.

Le numérus clausus est remplacé par le numérus apertus, également très sélectif, mais permettant d’adapter le nombre d’admis en fonction de la situation géographique.

Après deux années, l’élève obtient son Diplôme de formation générale en sciences médicales (DFGSM). Il enchaîne ensuite trois années d’externat pour préparer le Diplôme de formation approfondie en sciences médicales (DFASM), qui lui permettra d’accéder aux Épreuves classantes nationales (ECN).

En fonction de ses résultats, l’étudiant pourra choisir sa spécialité parmi 11 filières aux places limitées. La spécialisation en radiologie dure entre 4 et 5 ans, incluant plusieurs mois de stage auprès de divers services hospitaliers.

L’étudiant en radiologie obtiendra ensuite son Diplôme d’études spécialisées (DES) et devra soutenir sa “thèse d’exercice” devant un jury, qui lui délivrera le diplôme d’État de docteur en médecine grâce auquel il pourra officiellement exercer en France.

Quelles sont les qualités requises pour devenir radiologue ?

Soumis à une pression importante et à une grande amplitude horaire - surtout en centre hospitalier où il faut assurer permanences et gardes de nuit - le radiologue doit pouvoir compter sur son endurance et son sang-froid.

Il doit également se montrer pédagogue et faire preuve d’empathie avec les patients : c’est à lui qu’incombe en premier lieu d’expliquer et de rendre accessible son diagnostic aux malades.

Enfin, il doit être rigoureux, précis et avoir une excellente capacité d’analyse, car il porte une lourde responsabilité : son diagnostic sera en effet déterminant dans le traitement de la pathologie révélée par l’imagerie médicale. Il est donc primordial pour un radiologue d’être le plus précis et le plus fiable possible dans son analyse.

| La MACSF vous conseille sur le risque médico-juridique en radiologie et vous assure pour ce risque. |

Le salaire et les possibilités d’évolution

La radiologie fait partie des activités de médecine les plus rémunératrices. D’après la Drees (Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques), le revenu moyen annuel des radiologues s’élevait, en 2011, à 190 000 €, soit environ 15 800 € mensuels.

Les applications de la radiologie étant très nombreuses, les radiologues sont souvent spécialisés dans un domaine précis (musculo-squelettique, pédiatrique, thoracique…).

Ce professionnel de santé peut ainsi renforcer sa spécialisation tout au long de son parcours via des formations. Il peut aussi varier sa pratique en exerçant dans différents lieux de soins :

- centres hospitaliers

- cliniques privées

- cabinets de radiologie

- organismes publics ou privés spécialisés dans la recherche

- ou en tant qu’enseignant en centre hospitalier universitaire (CHU)

Les médecins radiologues sont également sollicités par l’État pour participer à des programmes de santé publique.

Le métier de radiologue ne fait pas exception aux besoins ressentis en France en matière de professionnels de santé. Un jeune diplômé rencontrera ainsi peu de difficultés à trouver un poste, mais devra faire face à un rythme de travail soutenu et une amplitude horaire élevée.