De l’abcès dentaire à la découverte d’une malformation artérioveineuse (MAV)

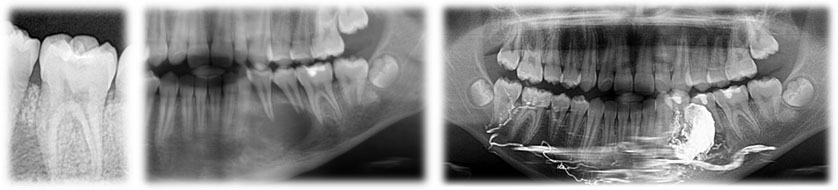

Un jeune patient de 14 ans se présente en consultation chez son dentiste traitant pour une douleur irradiante avec léger abcès secteur 3. L’examen radiologique retro-alvéolaire objective une lésion carieuse en 36 occlusale et l’éruption en cours de 37. Le traitement conservateur est réalisé en 36 et un bain de bouche est prescrit pour 37.

Dans les semaines suivantes, l’abcès ne se résorbe pas malgré l’éruption de 37 et une tuméfaction apparaît à l’aplomb de 34-35. Ces prémolaires réagissent aux tests thermiques. Une radiographie panoramique est réalisée, les antibiotiques sont renouvelés, sans effet. Le dentiste traitant oriente vers un service de stomatologie.

Finalement, le jeune patient est reçu en service de chirurgie maxillo-faciale, dans lequel est entrepris un drainage de la lésion et un prélèvement pour analyse histopathologique.

Un angioscanner et une échographie confirment alors le diagnostic d'une MAV. Une embolisation artérioveineuse est alors effectuée par injection de 6 cc d’onyx.

Définition de la malformation artérioveineuse

Les MAV correspondent à des anomalies le plus souvent congénitales, résultant d’une erreur lors de la morphogenèse vasculaire. Rarement acquises (i.e. origine iatrogène), elles sont caractérisées par une communication anormale entre artères et veines. Rencontrées dans tout l’organisme et plus particulièrement au niveau de la tête et du cou, elles affectent les maxillaires dans environ 5% des cas1. Leur régression spontanée est peu fréquente2. Les MAV mandibulaires ont une proportion de 1,5% sur 100 000 et sont classées en tant que maladies rares depuis 2017.

Ces malformations vasculaires présentent des risques importants

Elles sont hémodynamiquement actives et d’évolution imprévisible. Leur diagnostic est difficile, très souvent fortuit.

La lésion peut se révéler tardivement lors d’un pic de croissance (poussée hormonale) ou parfois chez l’adulte âgé (choc traumatique).

Description clinique et physiologique d'une MAV

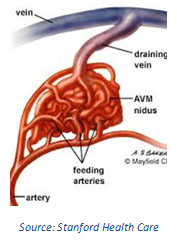

Les MAV sont constituées de multiples shunts dénommés le nidus.

Elles se présentent classiquement sous la forme d’une tuméfaction mal limitée, de couleur rouge, pulsatile, chaude, avec un souffle et un thrill (élément déterminant pour le diagnostic). Quand la localisation est profonde ou intra-osseuse, la symptomatologie clinique peut même s’avérer inexistante.

L’aspect clinique et radiologique de première intention peut évoquer un kyste osseux solitaire, un granulome central, un fibrome améloblastique, un kyste anévrismal ou un hémangiome.

Outils diagnostiques

Le diagnostic différentiel passe par une consultation pluridisciplinaire spécialisée avec échographie-doppler, angioscanner, IRM et TDM. Une artériographie permet d’établir une cartographie exacte de la lésion, mais ne doit pas être réalisée en première intention.

Chez l’enfant, lorsqu’aucun symptôme douloureux n’est déclaré, l’abstention thérapeutique est proposée avec un suivi régulier, car l’évocation du diagnostic d’un hémangiome peut disparaître avec l’adolescence.

L’indication est posée après un examen clinique et radiologique minutieux. En cas de doute ou de symptômes discordants, des examens complémentaires doivent être réalisés, si nécessaire en adressant le patient.

Informer le patient

Comme pour tout acte de notre exercice, une information claire, loyale et appropriée doit être apportée au patient lors d’un entretien individuel, consigné sur la fiche clinique. La signature par le patient ou l’un de ses représentants légaux d’un consentement écrit au traitement proposé permet de matérialiser la délivrance orale de cette information.

Il convient d’y décrire les objectifs du traitement, les risques liés à ce traitement ou encourus en cas d’abstinence thérapeutique.

Le traitement de la malformation artérioveineuse

Les MAV sont de traitement complexe, avec un risque important de récidive et de complication, d’où l’importance d’une prise en charge par une équipe spécialisée, sans pour autant de consensus thérapeutique3.

Plusieurs thérapeutiques peuvent s’envisager :

- Embolisation sélective : injection d’un agent embolique par voie intravasculaire afin d’obtenir une occlusion permanente du nidus, des artères nourricières et des veines de drainage4. Une résection peut ensuite s’envisager en complément5.

- Ponction directe : injection directe d’un agent sclérosant par voie transcutanée6 qui peut s’associer à l’embolisation sélective.

- Chirurgie d’exérèse : exécutée rapidement après embolisation sélective3.

- Ligature de la carotide externe : actuellement proscrite (risques de récidive, impossibilité d’embolisation ultérieure).

MAV : quelles sont la ou les complications les plus fréquemment rencontrées ?

Une MAV incorrectement prise en charge, dans l’urgence d’une tuméfaction mal diagnostiquée, peut avoir une issue fatale du fait de l’hémorragie massive provoquée par un geste technique inapproprié (extraction d’une dent lactéale à proximité de la MAV, tentative de "percer" l’abcès) dans un cabinet dentaire n’étant pas équipé pour traiter ces complications rares.

Dans le cas présent, le chirurgien-dentiste traitant s’est abstenu d’intervenir, préférant orienter le patient vers des confrères afin de poser un diagnostic précis et entreprendre les thérapeutiques adéquates. Par sa prudence, le risque fatal n’a pu se produire.

Comment prévenir un litige éventuel ?

- S'assurer que tous les moyens ont été mis en œuvre pour poser un diagnostic.

- S’abstenir de tout geste iatrogène et adresser le patient si on considère que le diagnostic et/ou le traitement dépasse notre champ de compétence.

- Informer le patient sur sa pathologie et les risques liés.