Un décès dans les suites d'une infiltration articulaire

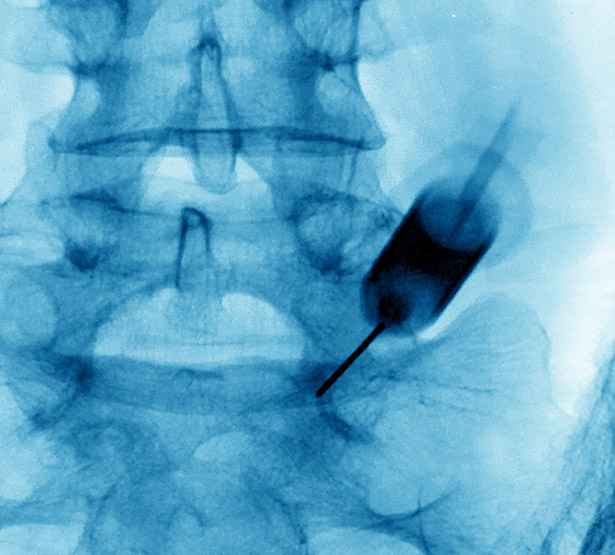

Une patiente de 85 ans bénéficie d’une infiltration articulaire postérieure C1-C2 droite pour névralgie d’Arnold droite. L’infiltration est réalisée par un radiologue dans un centre de radiologie privé. Elle consiste en l’injection de 80 mg d’Hydrocortancyl® sous contrôle scopique après asepsie, anesthésie locale par Xylocaïne® et arthrographie par 1 cc de Iopamiron®.

La patiente est installée en décubitus latéral gauche. Au décours de l’injection, elle présente une perte de connaissance avec myosis bilatéral. Le centre 15 est contacté, elle est prise en charge dans les 20 minutes par les secours et transportée au centre hospitalier local.

L’angioscanner cérébral pratiqué décrit une vaste plage hypodense cérébelleuse bilatérale prépondérante à droite, en faveur d’une ischémie étendue en cours de constitution, compatible avec un accident vasculaire cérébral vertébro-basilaire.

La patiente décède 3 jours plus tard.

Une complication exceptionnelle ?

L’AFSSAPS nous rappelait en 2009 que les injections cortisoniques sont de pratique courante en rhumatologie et en radiologie ostéoarticulaire.

Des effets indésirables neurologiques graves ont été rapportés aux centres régionaux de pharmacovigilance (CRPV) au décours d’injections radioguidées de glucocorticoïdes au rachis lombaire ou cervical réalisées pour traiter des pathologies rachidiennes communes.

La survenue de ces complications graves reste heureusement exceptionnelle, de l’ordre de 7 complications neurologiques sur un million d’injections rachidiennes[1].

Quels sont les mécanismes supposés des accidents neurologiques ?

- Lésions artérielles, comme par exemple une dissection tel que cela a été observé dans un accident survenu au décours d’une injection cervicale ;

- Embolie gazeuse, dont on a la preuve dans un cas rapporté dans la littérature ;

- Compression artérielle par le produit injecté dans un foramen : ce mécanisme paraît peu probable du fait de la diffusion habituelle du produit injecté qui ne peut, de ce fait être compressif ;

- Spasme artériel, au contact de l’aiguille ou du produit injecté ;

- Embole de dérivé cortisonique dans une petite artère à destinée médullaire. Il n’existe aucune preuve directe de ce mécanisme dans les accidents rapportés, mais l’expérimentation animale montre que l’injection dans une artère vertébrale d’une suspension de cristaux de méthylprednisolone induit constamment, dans les cas étudiés, la mort par accident ischémique cérébral, alors que celle d’une solution de prednisolone ou de triamcinolone est bien tolérée.

Un tel mécanisme est aussi incriminé dans la genèse du syndrome de Nicolau, caractérisé par la survenue de phénomènes ischémiques cutanés au décours d’injections de suspensions cortisoniques dans des articulations périphériques.

Le risque d’accidents pourrait ne pas être le même avec toutes les suspensions cortisoniques.

Aux États-Unis, une enquête récente montre que ces accidents ischémiques ont été observés avec diverses suspensions cortisoniques, dont la triamcinolone et la bétaméthasone, mais que le cortisonique le plus souvent en cause est la méthylprednisolone.

La taille des particules des diverses suspensions cortisoniques pourrait ici jouer un rôle et les auteurs de cette étude soulignent le lien entre la grande taille des agrégats cristallins de la suspension de méthylprednisolone, supérieure à 100 µg et la survenue des accidents.

La voie foraminale amène l’aiguille dans une direction voisine de celles des artères foraminales, ce qui explique que l’on puisse ainsi cathétériser ces petites artères et y injecter une suspension emboligène. Les atypies de vascularisation de la fibrose postopératoire expliquent sans doute cette possibilité d’accidents à distance des foramens.

Quelles sont les précautions à prendre lors de la réalisation d'une injection cortisonique radioguidée du rachis cervical ?

La connaissance de ces accidents graves doit être prise en compte avant la réalisation du geste. Ces injections ne doivent jamais être pratiquées en première intention.

Indication

Il s’agit de névralgies cervico-brachiales évoluant depuis plusieurs mois et résistantes aux traitements médicaux bien conduits, chez un patient bien informé des risques inhérents à cette pratique.

Ces gestes sont considérés comme une alternative au traitement chirurgical et ne sont indiqués qu’après évaluation individuelle du rapport bénéfice/risque. Cependant, leur efficacité n’a pas été formellement démontrée.

Technique

> Bilan d'hémostase

Il est conseillé de pratiquer un bilan d’hémostase avant l’injection et il est nécessaire de rechercher la présence d’éventuelles contre-indications telles que :

- anticoagulants,

- troubles de la coagulation,

- anti agrégants plaquettaires...

la prise d’aspirine n’est pas une contre-indication absolue. L’arrêt d’un traitement par aspirine doit être soigneusement évalué après établissement du rapport bénéfice-risque.

> Imagerie

Il est important de disposer d’une imagerie (scanner ou IRM) afin de vérifier la concordance clinico-radiologique et la disposition anatomique. Le geste devra être réalisé sous contrôle d’imagerie (privilégier le scanner à la scopie).

> Injection

- Aiguille de ponction

Ne pas utiliser d’aiguille intra-musculaire. - Voie d’abord

Il ne faut pas approcher les vaisseaux, et rester adossé au contact du massif articulaire postérieur à l’entrée du foramen, ou utiliser une voie interapophysaire postérieure. Ne pas cathétériser le foramen cervical afin de rester à distance des artères. - Contrôle du positionnement de l’aiguille

Il est recommandé de pratiquer une aspiration lente à la recherche d’un reflux sanguin et d’injecter un produit de contraste à la recherche d’une anomalie vasculaire, tout en sachant que l’absence d’opacification ne permet pas d’être certain de l’absence de piqûre artérielle. - Produit

Ne pas injecter plus de 2 ml d’Hydrocortancyl®, correspondant aux posologies maximales recommandées par l’AMM. Privilégier la Dexaméthasone MYLAN à 4 mg/ml[2].

Quelle issue dans notre affaire ?

Les experts désignés par la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) ont conclu en un accident médical non fautif, se basant sur les données de l’Afssaps de 2009 qui confirment le caractère exceptionnel de la complication présentée.

Pour une défense optimale en cas de mise en cause

Il convient de produire un rapport médical précis, avec l’indication, la technique utilisée, le matériel utilisé, le contrôle du positionnement de l’aiguille, le produit injecté ainsi que la dose.

Crédit photo : CAVALLINI JAMES / BSIP