Mise en cause de responsabilité : une épreuve toujours difficile

Pour un professionnel de santé, voir sa responsabilité recherchée constitue toujours une épreuve et un traumatisme fort difficiles à vivre.

Il devra consacrer du temps à se défendre, participer aux expertises, assister à une audience de jugement ou se rendre à une réunion de Commission de conciliation et d'indemnisation (CCI).

La recherche de responsabilité provoque aussi, parfois, d’ineffaçables séquelles psychologiques, qui peuvent conduire à :

- pratiquer une médecine défensive,

- s’interroger sur le sens de sa profession, jusqu’à une remise en cause de l’activité professionnelle,

- connaître une dépression, etc.

Lorsqu’à ce sentiment douloureux s’ajoute celui de faire l’objet d’une procédure abusive, nombreux sont les praticiens qui désirent alors poursuivre en justice les patients qui les ont mis en cause, parfois même sans attendre l’issue du procès auquel ils sont confrontés.

Il s’agit, coûte que coûte, de laver son honneur – à jamais bafoué – et sa réputation – à jamais ternie –, a fortiori lorsque la plainte estimée abusive a connu une certaine publicité.

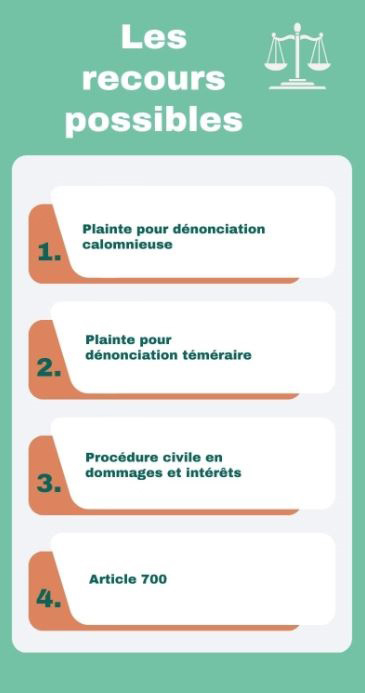

Contre la plainte abusive : plusieurs actions possibles, mais une marge étroite

Il faut d’emblée préciser que, face à ces demandes, la marge d’action est extrêmement étroite, car les possibilités légales sont enserrées dans des conditions fort restrictives.

En outre, les magistrats demeurent réticents à l’idée de condamner les malades qui ont mis en cause la responsabilité des médecins à tort : lorsque le malade a subi un préjudice ou n’a pas été guéri, c’est précisément la procédure qu’il a le droit d’introduire qui peut lui permettre de connaître l’origine de ses maux, qu’il n’a pas forcément compris ou qui ne lui ont pas forcément été suffisamment expliqués auparavant.

Certaines actions sont néanmoins possibles.

La plainte pour dénonciation calomnieuse

L'article 226-10 du Code pénal pose des conditions si strictes que les chances de succès sont minces.

Il prévoit une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende en cas de dénonciation, par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact.

Cette dénonciation doit avoir été adressée soit :

- à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire,

- à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente,

- aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée.

La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée. En tout autre cas, le tribunal, saisi des poursuites contre le dénonciateur, apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.

Il faut donc démontrer qu’à l’issue de la dénonciation qui avait pour objet de sanctionner le praticien, ce dernier a été définitivement mis hors de cause par une décision constatant la fausseté des faits dénoncés.

À n’en point douter, c’est là l’écueil majeur de cette procédure : le patient étant en général ignorant sur le plan scientifique, il est difficile de démontrer qu’il connaissait la fausseté des faits qu’il dénonçait et était de mauvaise foi.

Ajoutons que, s’agissant des plaintes devant le Conseil de l’Ordre, l’instance disciplinaire peut désormais condamner le plaignant à une amende pour procédure abusive (la somme ne sera alors pas perçue par le praticien), en application de l’article R. 741-12 du Code de justice administrative selon lequel "le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 €".

Il s’agit cependant d’un pouvoir propre du juge, qui est très rarement exercé en pratique. La jurisprudence ordinale montre que dans la quasi-totalité des cas, les plaintes des patients, même infondées, ne sont pas pour autant considérées comme abusives.

À noter qu’en tout état de cause, ces amendes n’indemnisent pas le professionnel de santé puisqu’elles sont versées au Trésor Public.

La plainte pour dénonciation téméraire

Elle est régie par l'article 91 du Code de procédure pénale.

La plainte est possible dans le contexte particulier d’une décision de non-lieu rendue après une information ouverte sur constitution de partie civile. La personne mise en examen (et toutes personnes visées dans la plainte), sans préjudice d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse, peuvent, si elles n'usent de la voie civile, demander des dommages-intérêts au plaignant en engageant une procédure devant le tribunal correctionnel.

L'action en dommages-intérêts doit être introduite dans les trois mois du jour où l'ordonnance de non-lieu est devenue définitive (une décision de relaxe n’est donc pas nécessaire).

Il faut alors apporter la preuve d’une faute de la partie civile, sans avoir à prouver sa mauvaise foi.

En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la publication intégrale ou par extraits de son jugement dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, aux frais du condamné. Il fixe le coût maximum de chaque insertion.

Les conditions posées par ce texte apparaissent moins rigoureuses que celles relatives à la dénonciation calomnieuse, avec cependant la nécessité de caractériser encore des faits qui, en pratique, le seront difficilement.

La procédure civile en dommages et intérêts

Les procédures précédentes ne peuvent prospérer qu’à la suite d’une plainte ayant pour objectif d’obtenir une sanction. Mais un praticien peut solliciter la condamnation d’un malade pour abus du droit d’ester en justice, non seulement pour ces plaintes, mais aussi à la suite d’une assignation devant une juridiction civile, voire à la suite de la saisine d’une CCI (commissions de conciliation et d'indemnisation) .

L’abus d’ester en justice peut être caractérisé s’il est démontré que le malade a déposé sa demande initiale avec légèreté, ou qu’il s’est entêté à la suite de rapports d’expertise incontestables. Il peut alors être réclamé des dommages et intérêts.

Par exemple, un arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 17 janvier 2019 a condamné une patiente à verser des dommages et intérêts à un chirurgien-dentiste qu’elle avait mis en cause abusivement devant le Conseil de l’Ordre à la suite de soins dentaires. Les accusations qu’elle avait formulées, et qui n’ont jamais été étayées au cours de la procédure, étaient très graves et de nature à porter atteinte à la probité du praticien : non-respect des règles d’hygiène, refus de soins, escroquerie, comportement inhumain et dégradant.

La Cour a considéré que la patiente a fait preuve d’une "légèreté blâmable", constitutive d’une faute quasi-délictuelle, en engageant une instance disciplinaire sans avancer le moindre commencement de preuve. En agissant ainsi, elle a abusé de son droit d'ester en justice, ce qui justifie l’allocation de dommages et intérêts.

Le plus fréquent : l'"article 700"

Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation".

La plus forte indemnité sur ce fondement a été de 5 000 €, et la plus faible de 150 €, avec une moyenne de 1 400 €. Dans certains cas, ce sont les codéfendeurs qui ont été condamnés à verser cette indemnité.

Citons enfin l’article 32-1 du Code de procédure civile, selon lequel "celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés".

Nos conseils

Malgré le sentiment d’injustice qui peut s’emparer du praticien mis en cause à tort, il doit garder à l’esprit que les cas où le patient est sanctionné demeurent

extrêmement rares.

Il est donc conseillé :

- de mûrement réfléchir avant d’engager toute action, car les magistrats sont parfois réticents à admettre leur bien fondé ;

- de s’entourer de conseils éclairés (avocats, assureurs…) pour apprécier l’opportunité d’engager une telle procédure ;

- en toute hypothèse, d’attendre l’issue de la procédure pour envisager d’éventuelles suites, en gardant à l’esprit qu’une plante à retardement peut avoir pour effet de relancer une affaire.