Le périmètre de l'étude

Pour dégager des tendances statistiques sur ce risque, la MACSF a mis en place un observatoire du risque médico-juridique en médecine d’urgence.

Il s’agit d’une base de données répertoriant toutes les réclamations patient enregistrées à la MACSF, impliquant un médecin urgentiste, sur une période déterminée (ici 4 années), quels que soient le type (civil, pénal, amiable...) et l’issue (favorable, défavorable ou sans suite).

L’objectif de ces analyses est également de mettre en évidence des récurrences sur les motifs de réclamations, objectivant des vulnérabilités dans les process de prise en charge, et permettant ainsi aux professionnels de santé de mettre en place des actions de prévention et de sensibilisation à ces risques (individuelles et/ou collectives).

La médecine d’urgence est une activité connue pour être à risque. Les événements indésirables encourus pour les patients sont notamment liés :

- au déroulement des soins (erreur médicale, retard de prise en charge, retard diagnostique…) ;

- à l’organisation du service (temps d’attente, personnel médical et paramédical en sous effectifs…) ;

- aux thérapeutiques utilisées (effets secondaires, iatrogénie médicamenteuse…).

L’Observatoire du risque médico-juridique en médecine d’urgence créé au sein de la MACSF ne reflète pas le risque pour cette profession "dans sa globalité" du fait de notre portefeuille sociétaire, essentiellement constitué de médecins urgentistes exerçant à titre libéral ou ayant une activité mixte.

Il est également à noter que les réclamations patient relatives au service d’urgence hospitalier impliquant un médecin urgentiste, praticien hospitalier, sont adressées directement à l’établissement de santé public. A l’hôpital, c’est l’établissement qui supporte la charge financière d’une éventuelle indemnisation accordée à un patient pour un manquement retenu contre un praticien hospitalier (hors procédure pénale et disciplinaire et quelques exceptions, telle que la faute détachable).

Quelques généralités

Les réclamations enregistrées à la MACSF impliquent :

- 78 % de praticiens exerçant exclusivement à titre libéral (en adéquation avec le portefeuille de sociétaires de la MACSF assurant majoritairement des praticiens libéraux) ;

- 16 % d'hospitaliers ;

- 1 % de libéraux mixtes ;

- 5 % de remplaçants.

84 % des réclamations impliquent un sinistre qui a eu lieu en clinique et 16 % à l'hôpital.

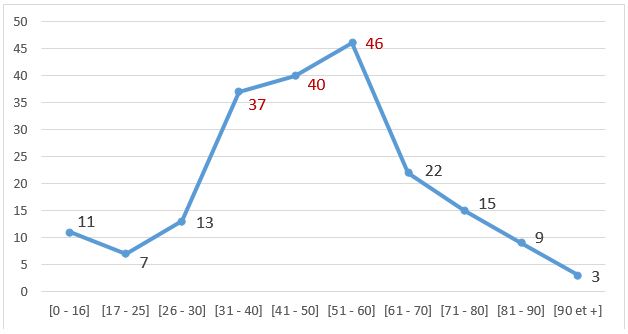

Les réclamations patient concernent les femmes et les hommes dans une proportion quasi identique, et essentiellement pour la tranche d'âge de 31 à 60 ans

Sur les 209 dossiers de l'échantillon, on note le prise en charge de :

- 104 patientes de sexe féminin,

- 105 patients de sexe masculin.

S'agissant de l'âge des patients pris en charge, ceux-ci n'ont pu être identifiés que dans 203 des 209 dossiers de l'échantillon (âge inconnu dans 6 dossier).

Les réclamations concernent essentiellement la prise en charge dans le service des urgences de patients âgés entre 31 et 60 ans (60 % des dossiers ouverts) :

- 37 patients âgés de 31 à 40 ans,

- 40 patients âgés de 41 à 50 ans,

- 46 patients âgés de 51 à 60 ans.

Quelques dossiers (11) impliquent la prise en charge de jeunes patients âgés de 0 (4 nourrissons) à 16 ans auxquels on peut ajouter la prise en charge de 7 patients âgés de 17 à 25 ans.

Des dossiers ont également été ouverts s’agissant de patients âgés de 71 ans et + (dont 2 patients de 93 ans et 1 de 94 ans).

Sur quels types de prise en charge les réclamations ont-elles porté ?

Sur les 209 dossiers de l’étude, on recense :

- 65 % des dossiers concernant une prise en charge médicale,

- 33 % impliquant une prise en charge en traumatologie,

- 2 % concernant une prise en charge pré-hospitalière.

L’appareil locomoteur est le segment le plus touché avec 33 % des dossiers ouverts (en lien avec une prise en charge en traumatologie).

Suivent l’appareil digestif (19 %) dont 2 dossiers de retards diagnostics d’appendicites et 1 dossier de défaut de prise en charge d’une cholécystite puis l’appareil neurologique (10 %). A noter également 9 % des réclamations touchant l’appareil cardio-vasculaire et le rachis, et l’appareil urinaire (5 %) ainsi que le système vasculaire (4 %).

La prise en charge inadaptée du patient constitue le principal motif de réclamation

Le motif de réclamation correspond à l’événement indésirable à l’origine d’un préjudice pour le patient suite à un acte de soins.

Dans l’Observatoire du risque médico-juridique en médecine d’urgence, on relève cinq motifs de réclamations.

- Dans près de la moitié des dossiers (46,5 %), le patient engage une procédure au motif d’une prise en charge inadaptée.

- dans 35 % des dossiers, pour cause d’erreur diagnostique.

- A noter également 17 % des dossiers ouverts pour un retard de diagnostic. De fait, en raison notamment du flux important en service des urgences et donc de la possible prise en charge de plusieurs patients simultanément, la prise de décision médicale et la mise en place du traitement qui se veulent plus rapides peuvent être prises alors que les informations ou données médicales sont incomplètes. Le patient se trouve alors davantage exposé au risque d’erreur médicale (erreur diagnostique, retard de prise en charge, mauvaise posologie, examens non demandés ou réalisés tardivement…). Les vérifications croisées avant toute prise de décision médicale définitive peuvent constituer une barrière de prévention utile et efficace.

- Dans une moindre mesure, la demande peut être justifiée par un conflit relationnel entre patient et soignant (1 %). Le patient qui arrive aux urgences n’est pas préparé aux soins dans la mesure où il n’a pas planifié son arrivée dans cet environnement qui peut apparaître stressant, chargé et bruyant. A cela, les temps d’attente parfois très longs, le manque de disponibilité de l’équipe soignante (souvent débordée) et donc la différence entre les attentes du patient et les possibilités du soignant peuvent amener à des situations de conflit.

- Enfin, 1 dossier concerne une problématique de iatrogénie médicamenteuse correspondant à un hématome du psoas sous traitement anticoagulant curatif dans les suites de la pose d’une prothèse de hanche. Il est reproché à l’urgentiste un retard diagnostic de 8 jours ayant conduit à un retard de traitement de l’hématome du psoas à l’origine d’importants troubles neurologiques. Le patient saisit la Commission de Conciliation et d’Indemnisation (CCI) qui retient la responsabilité de notre sociétaire urgentiste ainsi que celle d’un médecin rhumatologue intervenu dans la prise en charge à hauteur de 25 % chacun pour ce retard diagnostique. Les 50 % restants ont été mis à la charge de l’ONIAM au titre d’un accident médical non fautif : la complication ne relevant ni d’un surdosage, ni d’une faute du praticien.

La responsabilité indemnitaire des médecins urgentistes est la plus souvent recherchée

Elle concentre 81,5 % des réclamations :

- 29 % de procédures devant les juridictions civiles,

- 27 % de saisines de CCI,

- 24 % de demandes amiables,

- 1,5 % de procédures cumulées civile et CCI.

Les patients recherchent donc surtout une compensation financière en réparation du ou des préjudices subis qu’ils estiment en lien de causalité direct et certain avec une prise en charge au sein du service des urgences.

En revanche, contrairement à une tendance retrouvée pour de nombreuses spécialités médicales ou chirurgicales, les responsabilités ordinale (4 %) et surtout pénale (14 % + 0,5 % de procédures civiles et pénales cumulées) des médecins urgentistes sont souvent recherchées.

Si les médecins urgentistes sont régulièrement poursuivis pénalement, c’est probablement parce que l’admission dans ce service induit la prise en charge de patients déjà exposés, de manière directe et certaine, à un risque grave pouvant engager leurs pronostics vitaux ou les exposer à de lourdes séquelles invalidantes.

Les patients - ou leurs ayants droit (en cas de décès) - estimant ne pas avoir été pris en charge correctement, et donc que les séquelles éventuelles présentées sont en lien avec la prise en charge réalisée au sein des urgences, cherchent à sanctionner un comportement du médecin urgentiste qu’ils estiment manifestement illégal ou illicite.

Ils soumettent ainsi leur cas ou celui du défunt à l’appréciation du Procureur de la République par le biais d’une plainte pénale déposée auprès des autorités de police ou de gendarmerie.

Pour aller plus loin, découvrez notre article "Les différents types de mise en cause d'un médecin"

Une majorité de dossiers connaît une issue favorable pour nos sociétaires

76 % des dossiers sont terminés et 24 % des dossiers sont toujours en cours.

Sur les dossiers terminés

Nous considérons que 78 % ont connu une issue favorable pour nos sociétaires, soit :

- parce que le dossier ne connaît aucune suite,

- parce que le médecin urgentiste est mis hors de cause,

- après dépôt d’un rapport d’expertise favorable pour le praticien sans suite de la procédure par le patient ou ses ayants droit.

A l’inverse, 22 % de ces dossiers terminés ont évolué défavorablement pour nos sociétaires mis en cause, soit :

- par une condamnation judiciaire,

- en raison d’un avis CCI défavorable.

Avec l’accord de nos sociétaires, des dossiers sont également transigés à l’amiable suite au dépôt d’un rapport d’expertise amiable ou judiciaire défavorable risquant d’évoluer vers une poursuite de la demande indemnitaire.

Sur les 49 dossiers en cours

- Il convient de relever 18 "dossiers à risque". Il s’agit de dossiers en cours pour lesquels un rapport d’expertise défavorable a été rendu et sont en attente d’un jugement (civil ou pénal) ou d’un avis CCI établissant les éventuelles responsabilités.

- Sont également à relever 13 dossiers en cours avec un rapport d’expertise favorable.

- 18 dossiers correspondent à des dossiers "en cours", en attente d’organisation d’une expertise.

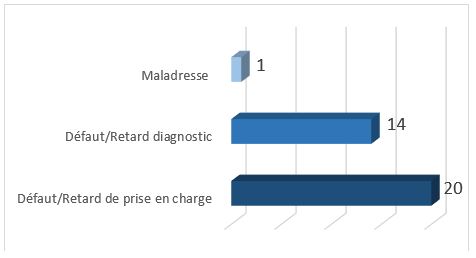

Le défaut/retard de prise en charge est le principal manquement retenu contre nos sociétaires urgentistes

- Défauts/retards de prise en charge

Sur les 35 dossiers fautifs recensés dans l’Observatoire du risque médico-juridique en médecine d’urgence, sans grande surprise, le principal manquement retenu est le défaut/retard de prise en charge. Ce manquement est d’ailleurs en adéquation avec le principal événement indésirable rencontré pour la cohorte : une prise en charge inadaptée. À titre d’exemples, les défauts/retards de prise en charge retenus concernent une mauvaise appréciation de l’état de santé du patient se traduisant par un défaut d’appréciation des symptômes ou des examens prescrits ou encore un mauvais choix d’orientation du patient ou l’absence de demande d’avis auprès de médecins spécialisés. - Retard de diagnostics

Les urgentistes se voient également reprocher des retards de diagnostics tels que, par exemple, le retard diagnostique d’une infection manifeste du pied sur artérite importante, d’une fracture du bassin chez une personne âgée, d’une fausse couche spontanée ayant conduit à un curetage, d’une lésion médullaire ou encore d’une cholécystite chez une personne âgée ayant conduit à son décès… - Maladresses techniques

Enfin, la responsabilité de l’un de nos sociétaires urgentistes a été retenue au titre d’une maladresse technique. Il s’agit de l’apparition de brûlures au décours de la réalisation d’un pansement alcoolisé pour traiter une entorse de cheville. Avec l’accord de notre sociétaire, ce dossier a été transigé à l’amiable.

L'obligation d'information

Sur l’échantillon des 209 réclamations de l’étude, aucun de nos sociétaires urgentistes n’a vu sa responsabilité engagée au titre d’un défaut d’information.

Cependant, le devoir d’information du patient qui incombe à tout praticien n’est pas à négliger tout en tenant compte de la particularité des patients pris en charge.

La loi du 4 mars 2002 a codifié l’obligation d’information du patient à l’article L.1111-2 du Code de la Santé Publique qui indique que "toute personne a le droit d’être informée sur son état". L’information du patient constitue ainsi un temps fort de sa prise en charge permettant l’obtention de son consentement libre et éclairé à l’acte médical ou chirurgical envisagé. Toutefois, "l’urgence" constitue une exception à ce principe.

En effet, le médecin doit à son patient une information "claire, loyale et appropriée" et adaptée à l’état de santé, aux investigations et aux soins proposés (article 35 du Code de déontologie médicale) sauf cas particuliers de l’urgence vitale et de l’incapacité de la personne d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information, situations fréquemment rencontrées en service d’urgence.

Pour aller plus loin sur le défaut d’information

Quelles sont les obligations du professionnel de santé en matière d’information au patient ? Comment prouver la qualité de l’information délivrée ? Un écrit, voire un écrit signé, est-il la seule preuve possible ? Si oui quel doit en être le contenu ?

Consultez notre Livre blanc "L'obligation d'information" >