Rappel : la contention, pourquoi et comment ?

Selon la définition donnée par la Haute Autorité de Santé dans ses recommandations de bonne pratique "Isolement et contention en psychiatrie générale" de février 2017, la contention mécanique se caractérise par :

"L’utilisation de tous moyens, méthodes, matériels ou vêtements empêchant ou limitant les capacités de mobilisation volontaire de tout ou partie du corps dans un but de sécurité pour un patient dont le comportement présente un risque grave pour son intégrité ou celle d’autrui."

Son objectif, en psychiatrie comme en usage général, est de :

- limiter le risque de chute ;

- réduire les déambulations (dangereuses non seulement du fait des chutes qu’elles peuvent provoquer, mais aussi génératrices d’épuisement) ;

- permettre la réalisation de soins ou éviter des gestes du patient qui pourraient nuire à sa santé (comme, par exemple, arracher une perfusion).

La contention : une pratique qui n'est pas sans risques

Le rapport de l’ANSM a mis en évidence les risques inhérents à la contention : chutes ou glissements, tentatives de détachement, incidents liés au dispositif de fermeture, compression thoracique, strangulation ou malaises, ou encore vulnérabilité en cas d’incendie ou d’événement nécessitant de se déplacer rapidement.

Même si les accidents restent relativement rares, rapportés au nombre de patients faisant l’objet d’une contention, ils peuvent être potentiellement graves. L’ANSM rapporte en effet :

- 11 décès avec des contentions au fauteuil,

- 15 décès avec des contentions au lit,

- 16 décès avec un couchage de contention.

La contention au lit : quelles recommandations ?

Usage

Notamment utilisée en postopératoire, la contention au lit présente l’avantage d’éviter les déambulations et d’immobiliser le patient pour faciliter les soins ou la convalescence.

.png) Recommandations

Recommandations

- Veiller à l’adaptation du dispositif de contention choisi à la prescription médicale, à la situation du patient (état, comportement) et à sa morphologie.

- Privilégier l’utilisation d’un maintien pelvien sur les dispositifs de type ceinture ou gilet de contention.

- Installer et verrouiller des barrières de lit latérales entières en position haute, dont le système de verrouillage devra être inaccessible au patient.

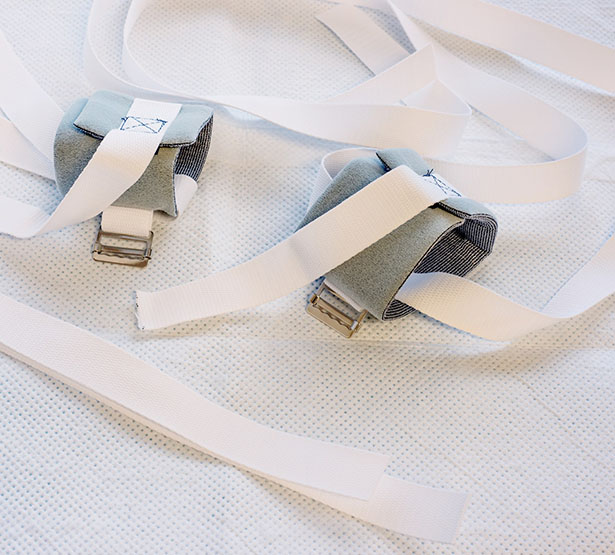

- Fixer le système de contention en l’adaptant au type de lit (hauteur variable, hauteur fixe, lit standard, matelas thérapeutique à air motorisé pour la prévention des escarres) : par exemple, pour un lit à hauteur variable, il faut veiller à fixer les sangles sur les parties mobiles du lit qui vont bouger en même temps que le patient, et non sur les parties fixes, au risque de provoquer une tension et une possible compression.

- Privilégier la position basse du lit.

La contention au fauteuil : quelles recommandations ?

Usage

Dispositif de contention mécanique, surtout destiné à immobiliser après une intervention chirurgicale ou une fracture.

Dispositif de maintien postural, destiné le plus souvent à des patients avec un faible tonus musculaire, pour éviter une instabilité et un glissement du corps vers l’avant.

.png) Recommandations

Recommandations

- Toujours vérifier la compatibilité des attaches avec le fauteuil, certaines étant des accessoires destinés à un type bien précis de fauteuil et n’étant pas interchangeables.

- Utiliser autant que possible un maintien pelvien pour éviter les glissements.

- Vérifier l’adaptation à la taille et à la morphologie du patient, et proscrire les dispositifs de maintien postural pour les patients susceptibles de s’agiter.

- Outre un bon réglage des sangles, penser à régler et adapter tous les autres dispositifs du fauteuil qui peuvent avoir une incidence sur le maintien et la sécurité : dossier, cale-pied, appuie-tête, inclinaison, etc.

La contention avec dispositif de couchage : quelles recommandations ?

Usage

Dispositif privilégié pour les patients atteints de troubles cognitifs ou équivalents, pour prévenir les déambulations, source d'épuisement.

Consiste en un sac de couchage ou un drap-housse qui enveloppe le patient, réservé à un petit nombre de patients et en dernier recours.

.png) Recommandations

Recommandations

- Observer le comportement du patient sur plusieurs cycles jour-nuit (angoisses nocturnes, agitation au moment de l’endormissement) avant de recourir à ce type de contention.

- Mettre en place les barrières de lit latérales en position haute.

- Vérifier l’intégrité du dispositif (coutures, système de fermeture, etc.).

- Fixer les sangles sur la partie mobile du lit en cas de lit à hauteur variable.

- Choisir une taille de dispositif bien adaptée à la morphologie en prêtant une attention particulière aux patients "hors gabarit".

- Proscrire ce type de dispositif pour les patients très agités, pour les patients adultes en psychiatrie et pour les patients agressifs et capables de s’en extraire.

- Assurer une surveillance accrue par un personnel formé, plusieurs fois pendant la nuit, et surtout dans les premières heures après l’endormissement.