Le périmètre de l'étude

Pour dégager des tendances statistiques sur ce risque médico-juridique, la MACSF a mis en place un Observatoire du risque médico-juridique en chirurgie digestive.

Il s’agit d’une base de données répertoriant toutes les réclamations patient enregistrées à la MACSF, impliquant un chirurgien digestif, sur une période déterminée, quel que soit le type (civil, pénal, amiable...) et l’issue (favorable, défavorable ou sans suite).

L’objectif de ces analyses est également de mettre en évidence des récurrences sur les motifs de réclamations, pour faire ressortir les vulnérabilités dans les process de prise en charge, et permettre ainsi aux professionnels de santé de mettre en place des actions (individuelles et/ou collectives) de prévention et de sensibilisation à ces risques.

Quelques généralités sur le risque médico-juridique

Les réclamations enregistrées à la MACSF impliquent :

- 93 % de praticiens exerçant exclusivement à titre libéral (en adéquation avec le portefeuille de sociétaires de la MACSF assurant majoritairement des praticiens libéraux)

- 6,5 % de praticiens hospitaliers avec secteur privé ou libéraux mixtes

- 0,5 % d’hospitaliers.

Les sinistres ont eu lieu :

- 93,4 % en clinique

- 6 % à l’hôpital

- 0,6 % en cabinet (soit deux réclamations, une correspondant au retrait d’un lipome dorsal sous anesthésie locale (AL) et l’autre au traitement d’un panaris pulpaire chez un patient diabétique également sous AL).

Sur quels actes chirurgicaux les réclamations ont-elles porté ?

La chirurgie bariatrique concentre près du tiers des dossiers ouverts en chirurgie digestive (32 %, soit 100 dossiers sur les 305 dossiers de l’étude) :

- la sleeve gastrectomie : 16 %

- le by-pass : 13 %

- la pose d’anneau gastrique : 3 %

En France, la chirurgie bariatrique connait une rapide et constante augmentation ces dernières années et occupe désormais une part importante de l’activité digestive.

Selon la DRESS, "Le nombre d’interventions a été multiplié par plus de 20, passant de 2 800 en 1997 à 59 300 en 2016" (Etudes et résultats n°1051, "Chirurgie de l’obésité : 20 fois plus d’interventions depuis 1997", DRESS, MAJ 26/01/2021).

Cette chirurgie "lourde", pour laquelle les patients ont de grandes attentes, n’est cependant pas dénuée de risques comme en atteste le nombre de réclamations enregistrées à la MACSF.

La cure de hernie inguinale (7 %) et la cure de hernie ombilicale (1 %) occupent également une place importante dans les chirurgies digestives donnant lieu à réclamation.

A noter également que les cholécystectomies, une des interventions les plus réalisées en France, représentent 7 % des réclamations et les colectomies 6 %.

Enfin, les cures de hernies hiatales représentent 2 % des réclamations.

Pour aller plus loin

Cures de hernies mortelles, pourquoi ? >

L’infection post opératoire, principal motif de réclamation

Le motif de réclamation correspond à l’évènement indésirable à l’origine d’un préjudice pour le patient suite à un acte de soins.

Dans près de la moitié des dossiers (49 %), le patient engage une procédure pour un des deux motifs suivants :

Infections postopératoires (36 %)

Pour de nombreuses professions chirurgicales, l’infection associée aux soins constitue un des principaux motifs de réclamation.

Malgré les efforts mis en place ces 30 dernières années pour lutter contre le risque infectieux, celui-ci demeure prégnant pour différentes chirurgies. Et bien que le praticien soit, en théorie, moins exposé que l’établissement de santé depuis la mise en place du régime de responsabilité sans faute, il n’échappe pas, malgré tout, à la réclamation.

Aujourd’hui, le temps opératoire est très encadré et le risque infectieux très surveillé. Les barrières de sécurité à prendre en compte dans la prévention des infections demeurent la détection des patients à risque (score en pré opératoire) ou encore le respect des délais d’administration de l’antibioprophylaxie avec dosage adapté, et ce particulièrement dans le domaine de la chirurgie bariatrique.

Complications postopératoires (13 %)

Assez classiquement, les complications postopératoires que peuvent présenter les patients de chirurgie digestive constituent un motif de réclamation fréquent.

L'oubli de corps étranger (6,5 %) et l'erreur de site opératoire (1 %)

Le troisième principal motif de réclamation pour la cohorte des chirurgiens digestifs, est l’oubli de corps étranger (6,5 %) auquel on peut associer l’erreur de site opératoire (1 %).

En effet, l’échantillon de l’étude met en évidence 20 dossiers d’oublis de corps étrangers :

- 4 oublis de compresses (exérèse de tumeur, by-pass par cœlioscopie, intervention d’Hartmann, retrait de kyste pilonidal infecté) et un oubli de champ opératoire dans les suites d’une cure de hernie inguinale ;

- 2 oublis de corps étrangers métalliques (cholécystectomie, appendicectomie) et d’une aiguille (cure de hernie inguinale) ;

- 2 oublis de fragments de drains (colectomie et cure de hernie hiatale) ;

- 2 oublis de cathéters lors de la pose d’anneaux gastriques ;

- 2 oublis de boitiers d’anneaux gastriques retirés et 1 oubli de fragment d’anneau gastrique dans la paroi profonde ;

- 1 oubli d’un morceau de Redon suite à une abdominoplastie ;

- 1 oubli de fragment de tubulure suite à la pose d’un anneau de gastroplastie ;

- 1 oubli de baguette de l’iléostomie enfouie dans le graisse suite à une iléostomie ;

- 1 oubli de pince de Kocher avec un mors cassé dans l’abdomen consécutif à une cure d’éventration et 1 oubli de pince de Halstead suite à une abdominoplastie.

Pour ces dossiers, on constate que les patients optent majoritairement pour une saisine de la juridiction civile (12 dossiers/20) ou pour une procédure amiable (8 dossiers/20).

Dans la grande majorité des cas, ces dossiers conduisent à une responsabilité du chirurgien digestif :

- 6 dossiers ont donné lieu à une transaction suite à un rapport d’expertise civile défavorable pour notre sociétaire ;

- 6 dossiers ont été transigés à l’amiable ;

- 4 dossiers sont en cours avec un rapport d’expertise civile défavorable.

A noter également 2 dossiers en cours, en attente d’organisation des opérations d’expertises et 2 dossiers pour lesquels il a été adressé un refus de transiger au patient :

- un concerne l’ablation de deux anneaux gastriques à 8 ans d’intervalle, par deux chirurgiens différents, avec oubli d’un fragment d’anneau retrouvé dans la paroi profonde à l’origine d’une ré-intervention pour abcès ;

- l’autre est un oubli d’aiguille suite à une cure de hernie hiatale, sans préjudice imputable pour le patient.

S’agissant de l’oubli de corps étranger, si aucun texte législatif ou règlementaire ne traite spécifiquement de cette question, le compte de textiles, instruments ou aiguilles au bloc fait partie intégrante de la check-list "Sécurité du patient au bloc opératoire" issue de recommandations de la Haute Autorité de Santé.

En s’appuyant notamment sur ces recommandations, les experts et, le cas échéant, les juges ou les CCI, considèrent qu’un tel oubli dans les suites d’une intervention chirurgicale constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité de divers acteurs (un ou plusieurs membres de l’équipe chirurgicale).

Pour aller plus loin

Consultez notre article Oubli de compresse : à qui la faute ? >

Par ailleurs, il est à noter 3 dossiers sur l’échantillon de l’étude relatifs à une erreur de site :

- lors d’une résection antérieure coelioscopique passant au-dessus de la tumeur du rectum objectivée : dossier devant la CCI avec responsabilité du chirurgien non retenue en raison de l’absence de préjudice direct et certain pour le patient ;

- sur une exérèse de tumeur : dossier civil, transigé suite à un rapport d’expertise civile défavorable ;

- sur un éveinage (cure de varices) : dossier pénal, sans suites.

Comme pour l’oubli de corps étranger, aucun texte législatif ou règlementaire ne traite de cette thématique mais la check-list incite au rappel du côté à opérer. En effet, dans son point 2, intitulé "Nature de l’intervention et site opératoire", la HAS préconise qu’une confirmation soit demandée au patient sur la nature de l’intervention et sur le site opératoire. Une vérification, à travers le dossier médical ou par toute autre procédure en vigueur dans l’établissement ou recommandée par les collèges professionnels de la spécialité doit être, dans tous les cas, effectuée.

Dans sa version 2018, la check-list propose un encadré dédié à la traçabilité de la décision finale prise : "Go" ou "No Go". Cet encadré est à remplir à la fin des deux temps de pause proposés dans la check-list, une fois que toutes les étapes précédentes ont été validées (avant induction anesthésique et avant intervention chirurgicale).

Cette ultime précaution vise à proposer un bilan de vérification pré opératoire de tous les éléments qui concourent au bon déroulement de l’acte chirurgical.

En ce sens, les signataires de la check-list sont responsables des réponses aux questions figurant dans cette ultime vérification pré opératoire.

Les oublis de corps étrangers ou erreurs de sites sont des évènements indésirables graves évitables qui peuvent avoir de lourdes conséquences pour le patient et l’équipe soignante. Les Anglo-Saxons emploient le terme de "never events" : ce terme semble parfaitement approprié dans la mesure où ces évènements indésirables ne devraient jamais se produire.

Si les facteurs contributifs de ces accidents sont nombreux (succession de professionnels paramédicaux différents, charge de travail importante, absence de protocole de comptage dans l’établissement…), ils peuvent être évités à condition que l’équipe chirurgicale respecte une procédure rigoureuse, collégiale et concertée. La check-list sus-citée constitue une barrière de prévention efficace.

Enfin, il est à noter que de manière moins significative, la réclamation peut, par exemple, être justifiée par une fistule (6 %), une hémorragie post-chirurgie (4 %) une algodystrophie (4 %), une plaie viscérale suite à l’intervention chirurgicale (3,6 %) ou encore par une sténose (3,6 %)…

La responsabilité indemnitaire des chirurgiens digestifs est la plus souvent recherchée

La responsabilité indemnitaire des chirurgiens digestifs concentre 97 % des réclamations :

- 44 % de saisines de Commissions d’Indemnisation et de Conciliation (CCI),

- 33 % de procédures devant les juridictions civiles ou administratives (uniquement un dossier administratif),

- 14 % de procédures amiables,

- 6 % de procédures cumulées judiciaire et CCI.

Les patients recherchent donc essentiellement une compensation financière en réparation du ou des préjudices subis qu’ils estiment en lien de causalité direct et certain avec un acte de chirurgie digestive.

En revanche, et c’est une tendance que l’on retrouve pour de nombreuses autres professions médicales et chirurgicales, les responsabilités ordinale (1,6 %) et pénale (1,4 %) des chirurgiens digestifs ne sont que très peu recherchées.

Ils sont très peu poursuivis pénalement, probablement parce que l’acte de chirurgie digestive est le plus souvent à l’origine d’une "perte de chance" ou de séquelles invalidantes pour le patient mais l’expose rarement à un risque grave engageant son pronostic vital.

La voie pénale est plus communément retenue en cas de blessures majeures ou de décès.

Pour aller plus loin, découvrez notre article "Les différents types de mise en cause d'un médecin"

Une majorité de dossiers connait une issue favorable pour nos sociétaires

Dans le cadre de l’échantillon de 305 réclamations de l’étude, on constate que 80,7 % des dossiers sont terminés et 19,3 % sont toujours en cours.

Sur les 246 dossiers terminés, 76 % ont connu une issue favorable pour nos sociétaires :

- soit parce que le dossier ne connaît aucune suite,

- soit parce que le chirurgien digestif est mis hors de cause,

- soit après dépôt d’un rapport d’expertise favorable pour le praticien, sans suite de la procédure par le patient.

A l’inverse, 24 % de ces dossiers terminés ont évolué défavorablement pour nos sociétaires mis en cause, soit par une condamnation judiciaire, soit en raison d’un avis CCI défavorable. Avec l’accord de nos sociétaires, des dossiers sont également transigés à l’amiable suite au dépôt d’un rapport d’expertise amiable ou judiciaire défavorable risquant d’évoluer vers une poursuite de la demande indemnitaire.

Sur les 59 dossiers en cours, il convient de relever 27 "dossiers à risque". Il s’agit de dossiers en cours pour lesquels un rapport d’expertise défavorable a été rendu et qui sont en attente d’un jugement (civil ou pénal) ou d’un avis CCI établissant les éventuelles responsabilités. Trois dossiers sont en cours avec un avis CCI favorable à nos sociétaires, suite auquel le patient a engagé une procédure judiciaire.

Sont également à relever 12 dossiers en cours avec un rapport d’expertise favorable pour nos sociétaires et 17 dossiers correspondent à des dossiers "en cours", en attente d’organisation d’une expertise.

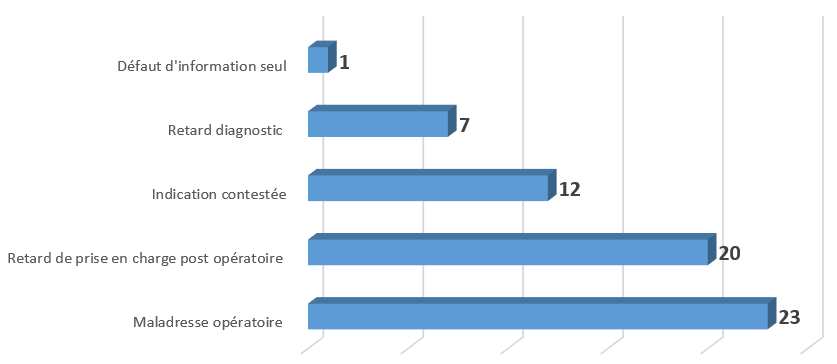

La maladresse opératoire et le retard de prise en charge en postopératoire sont les principaux manquements retenus

L’Observatoire du risque médico-juridique en chirurgie digestive met en avant 62 dossiers ayant conduit à une responsabilité de nos sociétaires chirurgiens digestifs.

Le principal manquement retenu est la maladresse opératoire ou défaillance technique (23 dossiers)

A noter que 12 dossiers concernent un oubli de corps étranger et que 3 dossiers concernent une plaie d’un organe annexe à celui opéré : plaie de vessie sur une cure de prolapsus, plaie vasculaire sur une cholécystectomie et plaie des voies urinaires sur une colectomie.

Le second manquement est le défaut de prise en charge postopératoire (20 dossiers).

Le risque juridique se concentre donc sur la période opératoire mais également postopératoire. En effet, il n’est pas rare que la responsabilité du chirurgien digestif soit retenue pour un défaut de prise en charge en postopératoire d’un syndrome infectieux.

Si le diagnostic tardif de l’infection peut être retenu, le plus souvent, c’est la gestion de la complication infectieuse qui est critiquée :

- soit par l’absence de recours à un avis collégial et notamment aux compétences d’un infectiologue ;

- soit en raison de la mise en place d’une antibiothérapie inadaptée dans son principe ou sa posologie ou encore en raison d’examens d’exploration du germe absents ou incomplets…

De même, de manière générale, le manque de coordination au sein de l’équipe médicale peut être à l’origine de difficultés (par exemple : gestion du traitement habituel après intervention chirurgicale/reprise du traitement anticoagulant).

Ainsi, une prise en charge pluridisciplinaire de la complication et une coordination entre le chirurgien et l’anesthésiste sont primordiales.

Pour davantage d’efficience, cette prise en charge doit être anticipée et "protocolisée" de façon à ce que les rôles de chacun soient préalablement clairement définis.

Les différentes étapes de la prise en charge médicale du patient doivent être tracées dans son dossier médical, notamment pour faciliter la défense du praticien, en cas de litige.

Dans une moindre mesure, les chirurgiens digestifs se voient reprocher des retards diagnostiques, le plus souvent de complications infectieuses (7 dossiers) ou voient l’indication opératoire critiquée (12 dossiers). Tel a été le cas, par exemple :

- pour la réalisation d’une biopsie ganglionnaire sur une volumineuse adénopathie, biopsie "précipitée" et non justifiée (une à l’aiguille suffisait) ayant conduit à un lymphœdème du membre supérieur,

- ou encore pour la réalisation d’une cure de prolapsus sur une petite rectocèle avec un discret prolapsus muqueux, indication "rapide et non justifiée" posée après une seule consultation et ayant conduit à une perforation rectale.

S’agissant plus particulièrement de l’obligation d’information qui incombe à tout praticien

Sur l’échantillon des 305 réclamations de l’étude, la responsabilité de 7 de nos sociétaires chirurgiens digestifs a été retenue au titre d’un défaut d’information (dont un dossier où c’est le seul manquement reproché).

Pour rappel, la loi du 4 mars 2002 a codifié l’obligation d’information du patient à l’article L.1111-2 du Code de la Santé Publique qui indique que "toute personne a le droit d’être informée sur son état".

L’information du patient constitue un temps fort de sa prise en charge. Elle est indispensable à l’obtention de son consentement libre et éclairé à l’acte médical ou chirurgical envisagé. En ce sens, il ne s’agit pas pour le médecin de donner une information "brute" sans aucune explication. Celle-ci doit être "claire, loyale, appropriée" et adaptée à l’état de santé, aux investigations et aux soins proposés (article 35 du Code de déontologie médicale).

Un véritable dialogue doit s’instaurer entre le médecin et son patient.

Sur les 7 dossiers dans lesquels un défaut d’information a été retenu, 6 concernent un défaut d’information sur les risques de complication liés à l’acte envisagé.

Tout patient doit être informé des risques fréquents ou graves (même exceptionnels selon la jurisprudence) normalement prévisibles. Satisfaire pleinement à cette obligation peut s’avérer compliqué en pratique. Pour aider les médecins à délivrer une information la plus exhaustive possible (but de l’intervention, modalités de réalisation de celle-ci, risques immédiats et secondaires, complications graves et/ou exceptionnelles…), il est de plus en fréquent que des syndicats de praticiens ou sociétés savantes partagent des documents d’information "types" permettant de satisfaire au maximum aux conditions édictées par les textes et la jurisprudence.

Dans le dernier dossier, il a été retenu un défaut d’information sur une indication "précipitée" et sur l’existence d’une alternative thérapeutique n’ayant pas été portée à la connaissance du patient. Ce dernier n’a donc pas pu donner son consentement éclairé à l’acte chirurgical réalisé.

Pour aller plus loin sur le défaut d’information : quelles sont les obligations du professionnel de santé en matière d’information au patient ? Comment prouver la qualité de l’information donnée ? Un écrit, voire un écrit signé, est-il la seule preuve possible ? Si oui quel doit en être le contenu ?

Consultez notre Livre blanc sur l'obligation d'information >

A lire aussi sur le site de La Prévention Médicale

Erreur de côté au bloc opératoire lors d’une intervention pour hernie inguinale >