Le périmètre de l'étude

Pour dégager des tendances statistiques sur ce risque médico-juridique, la MACSF a mis en place un Observatoire du risque médico-juridique en chirurgie esthétique et plastique.

Il s’agit d’une base de données répertoriant toutes les réclamations patient enregistrées à la MACSF, impliquant un chirurgien esthétique et plastique sur une période déterminée (ici 8 années, étant précisé que l’Observatoire a été créé en 2012), quel que soit le type (civil, pénal, amiable...) et l’issue (favorable, défavorable ou sans suite).

L’objectif de ces analyses est également de mettre en évidence des récurrences sur les motifs de réclamations :

- objectivant des vulnérabilités dans les process de prise en charge ;

- permettant ainsi aux professionnels de santé de mettre en place des actions de prévention et de sensibilisation à ces risques (individuelles et/ou collectives).

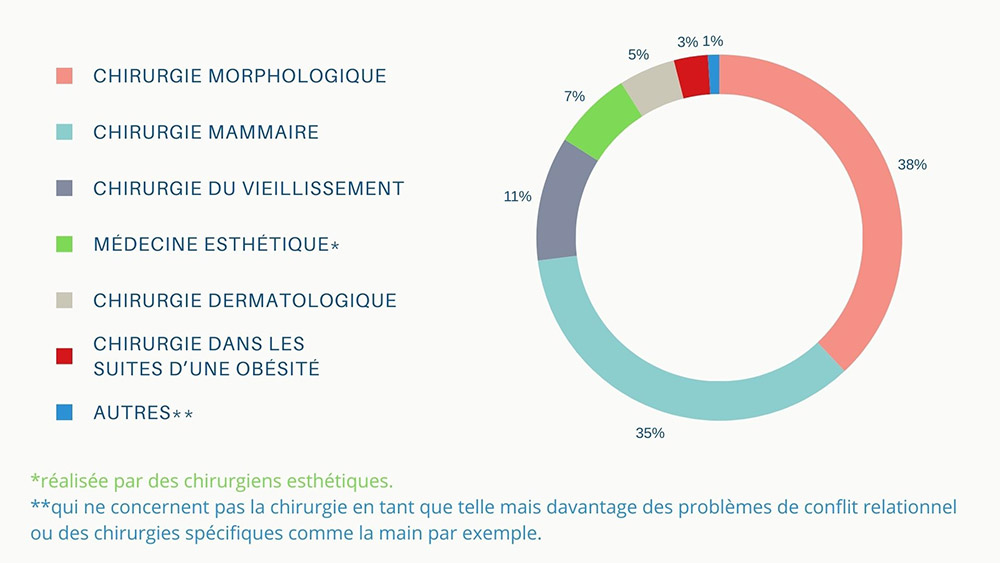

Sur quels actes les réclamations ont-elles porté ?

Typologie des réclamations

En cohérence avec les chiffres nationaux, trois actes chirurgicaux à visée esthétique sont à l’origine de plus de la moitié des réclamations :

- la chirurgie mammaire (35 %),

- la rhinoplastie (13 %),

- et l’abdominoplastie (9 %)

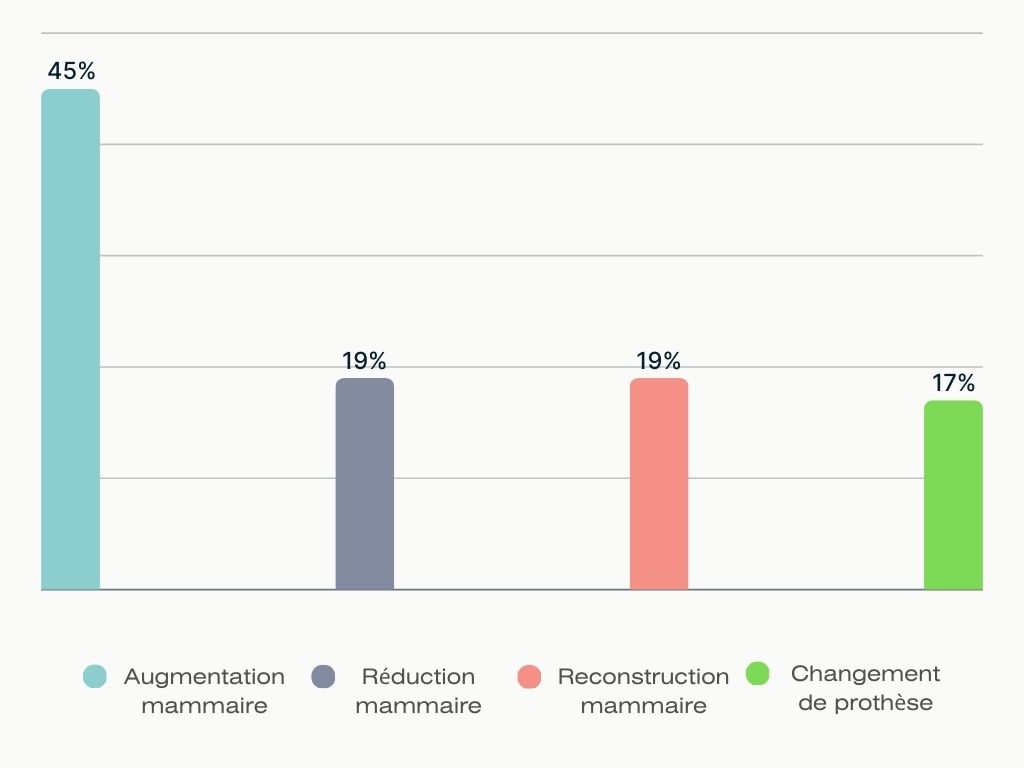

Focus sur la chirurgie mammaire

S’agissant plus particulièrement de la chirurgie mammaire, elle concentre plus du tiers des réclamations avec 288 dossiers ouverts à la MACSF ces huit dernières années :

S'agissant du changement de prothèse, il est nécessaire pour le chirurgien d’avoir un suivi régulier avec sa patiente. En effet, un changement de prothèse peut être rendu "obligatoire" en raison de son ancienneté (durée moyenne de vie de 10 ans), d’une rupture spontanée ou accidentelle ou encore du fait de la présence de kystes… Une patiente peut également décider d’elle-même de recourir à un changement de prothèses pour des raisons esthétiques (taille, forme…). De ce fait, le chirurgien doit confronter les attentes de sa patiente, qui ne sont pas toujours réalisables, avec l’imagerie médicale et son propre avis.

À noter également, dans une proportion inférieure à 10 %, quelques dossiers ouverts dans les suites de liftings cervico-faciaux, de lipoaspirations, d’exérèses, de blépharoplasties ou encore de corrections de rides ou dermolipectomies…

Le résultat esthétique insatisfaisant, principal motif de réclamation

Le motif de réclamation correspond à l’événement indésirable à l’origine d’un préjudice pour le patient suite à un acte de soins.

Dans plus de la moitié des cas (60 %), le patient engage une procédure pour un des deux motifs suivants :

- Un résultat esthétique insatisfaisant (44 %) essentiellement consécutif à des rhinoplasties (25 %) et augmentations mammaires par pose de prothèses (14 %). Suivent le lifting cervico-facial (9 %), la lipoaspiration (7 %) et l’abdominoplastie (6 %).

- Une infection associée aux soins* (16 %) dont 48 % concernent une chirurgie mammaire et 16 % une abdominoplastie.

*Pour de nombreuses spécialités chirurgicales, l’infection associée aux soins constitue un des principaux motifs de réclamation pour le patient. Malgré les efforts mis en place ces 30 dernières années pour lutter contre le risque infectieux, celui-ci reste important pour différentes chirurgies. Et bien que le praticien soit, en théorie, moins exposé que l’établissement de santé depuis la mise en place du régime de responsabilité sans faute, il n’échappe pas malgré tout à la réclamation. Aujourd’hui, le temps opératoire est très encadré et le risque infectieux très surveillé mais les germes retrouvés restent très souvent manu-portés ; ce qui oriente la réflexion vers le facteur humain (lavage de mains…) encore très présent dans la prévention des infections.

Les réclamations peuvent également être motivées par des cicatrices disgracieuses (troisième motif de réclamation avec 5 %), des problèmes de nécrose cutanée ou de brûlures (3 %), des séquelles neurologiques (2 %) ou encore des ruptures prothétiques (2 %)…

Enfin, doivent être notés 6 dossiers sur l’échantillon de l’étude qui concernent un oubli de corps étranger dont :

- 3 dans les suites d’une abdominoplastie (champ opératoire oublié, fragment de redon x2)

- 1 suite à une blépharoplastie (fil de compresse)

- 1 suite à une reconstruction mammaire (fragments de silicone)

- 1 suite à une rhinoplastie (mèches)

À lire aussi sur le thème des oublis de corps étrangers

Oubli de compresse : à qui la faute ? >

Oubli de compresse lors d’une intervention : le chirurgien est le "maître d’œuvre" au bloc >

Les oublis de corps étrangers au bloc opératoire : une fatalité ? >

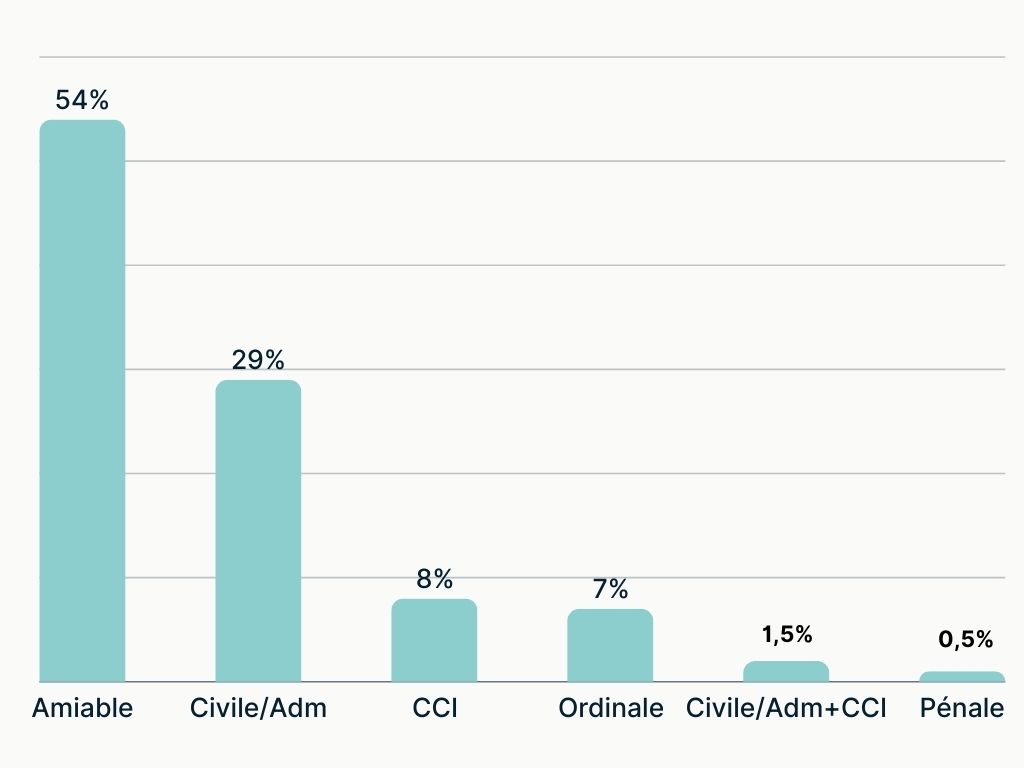

Une responsabilité des chirurgiens esthétiques et plastiques essentiellement indemnitaire

La responsabilité indemnitaire des chirurgiens esthétiques et plastiques est la plus souvent recherchée. Elle concentre plus de 92,5 % des réclamations :

Les patients recherchent donc surtout une compensation financière en réparation du ou des préjudices subis qu’ils estiment en lien de causalité direct et certain avec l’acte de chirurgie esthétique réalisé.

Plus de la moitié des réclamations concerne plus précisément une demande amiable. Ce constat est en adéquation avec les événements indésirables rencontrés pour la cohorte : résultat insatisfaisant, cicatrice disgracieuse, asymétrie… et avec l’essence même de la chirurgie esthétique pour laquelle les patients opérés ont une idée du résultat souhaité et peuvent plus "facilement" se trouver déçus.

En revanche, et c’est une tendance que l’on retrouve pour de nombreuses autres professions médicales et chirurgicales, les responsabilités ordinales (7 %) et pénale (0,5 %) des chirurgiens esthétiques et plastiques ne sont que très peu recherchées.

En effet, les chirurgiens esthétiques sont peu poursuivis pénalement, probablement parce que l’acte de chirurgie esthétique ou de médecine esthétique est le plus souvent à l’origine d’une "perte de chance" pour le patient mais l’expose rarement de manière directe et certaine à un risque grave engageant son pronostic vital, alors que la voie pénale est plus communément retenue en cas de blessures majeures ou de décès.

Par ailleurs, il convient de noter que le taux de saisines de CCI est plus faible que celui rencontré pour d’autres spécialités médicales et chirurgicales.

En effet, depuis le 1er janvier 2015, la Loi de Finances de la Sécurité Sociale prévoit que la victime d’un aléa thérapeutique faisant suite à un acte de chirurgie esthétique, dit de confort, ne peut plus être indemnisée par l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM).

De ce fait, sont exclus de l’indemnisation par la Solidarité Nationale, les dommages corporels imputables à des actes dépourvus de finalité préventive, diagnostique, thérapeutique ou reconstructrice, y compris dans leur phase préparatoire ou de suivi.

Seuls les actes de chirurgie réparatrice peuvent donner lieu à une demande d’indemnisation devant l’ONIAM.

Une majorité de dossiers connaît une issue favorable pour nos sociétaires

Sur l’échantillon de l’étude, 86 % des dossiers sont terminés et 14 % des dossiers sont toujours en cours.

Sur les 172 dossiers terminés

Nous considérons que 75 % ont connu une issue favorable pour nos sociétaires :

- soit parce que le dossier ne connaît aucune suite ;

- soit parce que le chirurgien esthétique et plastique est mis hors de cause ;

- soit après dépôt d’un rapport d’expertise favorable pour le professionnel de santé sans suite de la procédure par le patient ou ses ayants droit.

À l’inverse, 25 % de ces dossiers terminés ont évolué défavorablement pour nos sociétaires mis en cause en raison d’une condamnation judiciaire ou ordinale ou d’une transaction amiable.

En effet, avec l’accord de nos sociétaires, des dossiers sont transigés à l’amiable suite au dépôt d’un rapport d’expertise amiable ou judiciaire défavorable risquant d’évoluer vers une poursuite de la demande indemnitaire.

À noter que sur les 177 dossiers "défavorables" retrouvés dans l’échantillon de l’étude, 148 dossiers ont conduit à une transaction (amiable dans 122 dossiers et suite à un rapport d’expertise judiciaire défavorable au sociétaire dans 26 dossiers).

Sur les 113 dossiers en cours

Il convient de relever 30 "dossiers à risque". Il s’agit de dossiers en cours pour lesquels un rapport d’expertise défavorable a été rendu et sont en attente d’une décision de justice ou d’un avis CCI.

Sont également à relever 22 dossiers en cours avec un rapport d’expertise favorable.

61 dossiers sont en attente d’organisation d’une expertise.

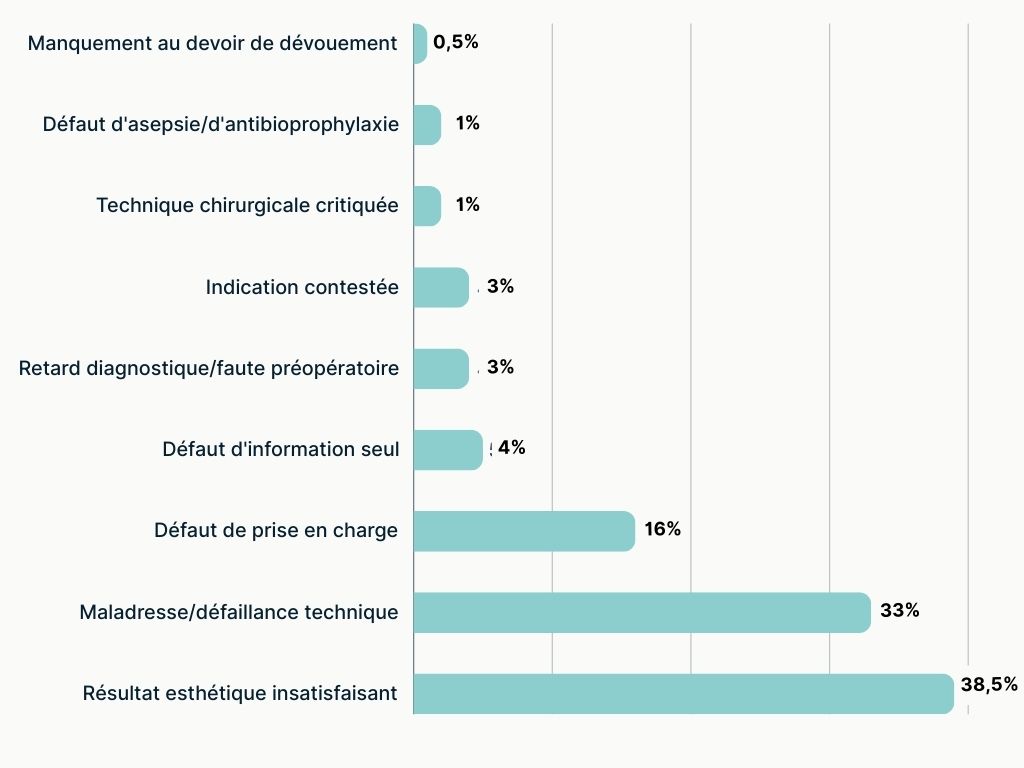

Quels sont les principaux manquements retenus contre nos sociétaires ?

Sans grande surprise, le principal "manquement" retenu contre nos sociétaires chirurgiens esthétiques et plastiques est le résultat esthétique insatisfaisant. Ce constat est d’ailleurs en adéquation avec le principal motif de réclamation rencontré pour la cohorte : le résultat insatisfaisant retrouvé dans 44 % des dossiers.

Les chirurgiens esthétiques et plastiques se voient régulièrement reprocher des maladresses/défaillances techniques. Il s’agit par exemple :

- d’un "défaut d’appréciation" par le chirurgien ne permettant pas de corriger une asymétrie suite à une réduction mammaire ;

- de brûlures au second degré suite à un peeling avec une technique mixte : application d’une solution chimique et utilisation d’un générateur TIMED ;

- ou encore de la perforation de l’anse intestinale d’un patient lors de la réalisation d’une lipoaspiration.

Des défauts de prise en charge du patient en postopératoire sont également reprochés à nos sociétaires, notamment dans la gestion des complications postopératoires en lien avec une infection.

Si la survenue d’une infection postopératoire engage en premier lieu la responsabilité de l’établissement de santé où le geste opératoire a été réalisé (responsabilité de plein droit), la responsabilité du chirurgien peut se trouver engagée en cas de manquement dans la gestion du risque infectieux mais également dans la prise en charge de cette infection.

Le chirurgien doit effectuer une prise en charge optimale de l’infection contractée :

- en réalisant rapidement les examens nécessaires (imagerie, bilan biologique…),

- en sollicitant un avis infectiologue,

- en organisant le suivi du patient de manière consciencieuse et conforme aux données acquises de la science.

Une traçabilité dans le dossier médical du patient de l’ensemble des examens demandés, des résultats et des thérapeutiques mises en place est également essentielle. Elle permettra, en cas de litige, d’attester la bonne prise en charge de la complication infectieuse par le chirurgien et d’écarter ainsi tout manquement de sa part.

Et dans quelques dossiers, l’indication opératoire a été contestée.

Tel a été le cas :

- pour un chirurgien esthétique qui a réalisé des séances de radiofréquence pour traiter des imperfections sur le visage d’une patiente, qui a présenté dans les suites un important impétigo ;

- pour un chirurgien qui a décidé "unilatéraement et sans concertation" de mettre en œuvre une intervention radicalement différente de celle programmée, étant précisé que les complications présentées par le patient résultent de ce changement d’intervention.

Qu'en est-il de l'obligation d'information incombant à tout praticien ?

Sur l’échantillon des 815 réclamations de l’étude, la responsabilité de 24 de nos sociétaires chirurgiens esthétiques et plastiques a été retenue au titre d’un défaut d’information (dont 7 dossiers où c’est le seul manquement qui leur a été reproché).

L’information du patient constitue un temps fort de sa prise en charge. Elle est indispensable à l’obtention d’un consentement libre et éclairé à l’acte médical ou chirurgical envisagé. En ce sens, il ne s’agit pas pour le médecin de donner une information "brute" sans aucune explication, celle-ci doit être "claire, loyale et appropriée" et adaptée à l’état de santé, aux investigations et aux soins proposés (article 35 du Code de déontologie médicale).

Un véritable dialogue doit s’instaurer entre le médecin et son patient.

—

Si on analyse les différents Observatoires médico-juridiques créés à la MACSF, la chirurgie esthétique est la spécialité chirurgicale pour laquelle on il a été retenu le plus grand nombre de manquements au devoir d’information.

Ce constat n’est pas étonnant dans la mesure où, en matière de chirurgie esthétique, à savoir tout acte chirurgical "tendant à modifier l’apparence corporelle d’une personne, à sa demande, sans visée thérapeutique ou reconstructrice" (article R6322-1 du Code de la santé publique), le chirurgien est soumis à une obligation d’information renforcée.

En effet, l’étendue de l’information due par un chirurgien esthétique est plus importante que celle exigée pour d’autres praticiens : "Pour toute prestation de chirurgie esthétique, la personne concernée, et, s’il y a lieu, son représentant légal, doivent être informés par le praticien responsable des conditions de l’intervention, des risques et des éventuelles conséquences et complications" (article L6322-2 du Code de la santé publique).

Contrairement à d’autres spécialités chirurgicales, l’information doit également porter sur les conditions financières de l’acte : la remise d’un devis détaillé est obligatoire.

Le chirurgien esthétique doit de ce fait informer son patient mais également lui laisser un délai de réflexion suffisant pour qu’il puisse donner un consentement libre et éclairé à l’acte chirurgical envisagé (minium 15 jours entre la remise du devis et l’intervention envisagée).

Sur les 24 dossiers dans lesquels un défaut d’information a été retenu, 14 concernent un défaut d’information sur les risques de complication liés à l’acte envisagé (par exemple : risque de rupture de prothèses mammaires, risque d’asymétrie aréolaire ou encore risque de perforation cutanée consécutive à une rhinoplastie…).

Tout patient doit être informé des risques fréquents ou graves (même exceptionnels selon la jurisprudence) normalement prévisibles. Satisfaire pleinement à cette obligation peut s’avérer compliqué en pratique.

Pour aider les médecins à délivrer une information la plus exhaustive possible (but de l’intervention, modalités de réalisation de celle-ci, risques immédiats et secondaires, complications graves et/ou exceptionnelles…), il est de plus en plus fréquent que des syndicats de praticiens ou sociétés savantes partagent des documents d’information "types" permettant de satisfaire au maximum aux conditions édictées par les textes et la jurisprudence.

Dans 3 de ces 25 dossiers, un défaut d’information a été retenu contre nos sociétaires car le document d’information et/ou le consentement éclairé n’a pas été retrouvé par l’expert dans le dossier médical du patient.

À noter également un dossier dans lequel il a été reproché à notre sociétaire d’avoir remis à son patient un document d’information incomplet (le risque de reprise chirurgicale n’était pas mentionné dans la fiche d’information).

Or, si ni les textes, ni la jurisprudence n’obligent le médecin à donner une information écrite à son patient, celle-ci vient en complément de l’information orale et permet d’établir sa délivrance en cas de litige. En effet, lors d’une expertise médicale, il faut bien garder à l’esprit que ce qui n’est pas tracé est considéré comme non fait… !

Un défaut d’information pour changement de technique en peropératoire non porté à la connaissance du patient a également été retenu contre deux de nos sociétaires, les patients n’ayant pu donner leur consentement éclairé à l’acte chirurgical réalisé.

De même, un dossier concerne un défaut d’information de notre sociétaire sur une partie des gestes réalisés lors de l’intervention mais non prévue initialement.

Dans 2 dossiers, il a été reproché à nos sociétaires un défaut d’information en postopératoire sur la nécessité d’une reprise chirurgicale rapide en raison des résultats d’histologie reçus.

Enfin, le dernier dossier concerne un défaut d’information quant à l’utilisation d’un produit non autorisé pour l’intervention chirurgicale effectuée (hors AMM).

Pour aller plus loin sur le défaut d'information

Quelles sont les obligations du professionnel de santé en matière d’information au patient ? Comment prouver la qualité de l’information donnée ? Un écrit, voire un écrit signé, est-il la seule preuve possible ? Si oui quel doit en être le contenu ?

Crédit photo : IMAGE SOURCE / BSIP