Le périmètre de l'étude

Pour dégager des tendances statistiques sur ce risque médico-juridique, la MACSF a mis en place un Observatoire du risque médico-juridique en chirurgie orthopédique et traumatologique.

Il s’agit d’une base de données répertoriant toutes les réclamations patient enregistrées à la MACSF, impliquant un chirurgien orthopédique, hors chirurgie du rachis, sur une période déterminée (ici 8 années), quel que soit le type (civil, pénal, amiable...) et l’issue (favorable, défavorable ou sans suite).

L’objectif de ces analyses est également de mettre en évidence des récurrences sur les motifs de réclamations :

- objectivant des vulnérabilités dans les process de prise en charge ;

- permettant ainsi aux professionnels de santé de mettre en place des actions de prévention et de sensibilisation à ces risques (individuelles et/ou collectives).

Sur quels actes les réclamations ont-elles porté ?

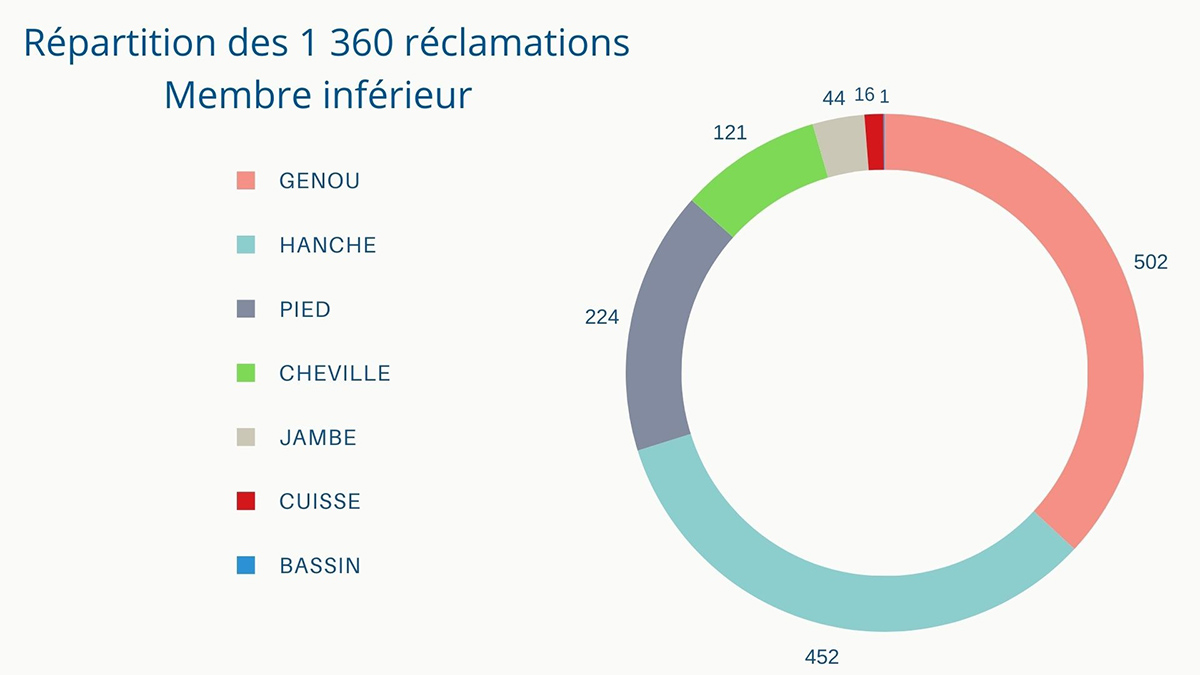

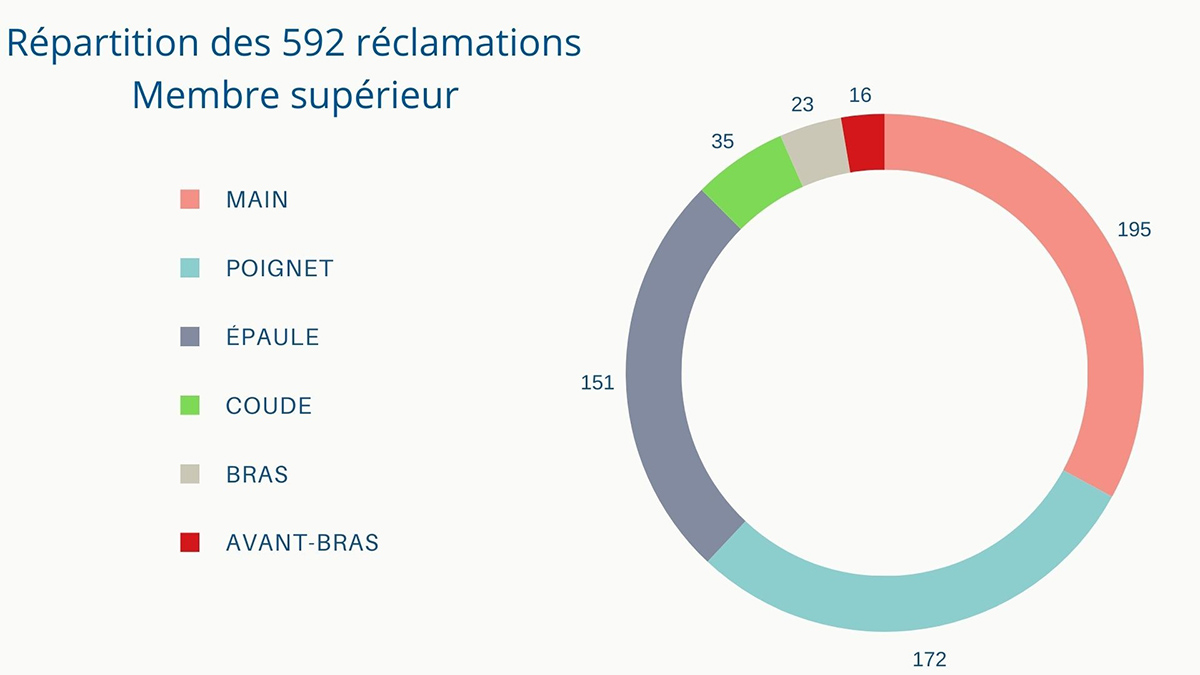

À titre préalable, il est intéressant de noter que dans près des 2/3 des dossiers, le patient engage une procédure pour une intervention chirurgicale sur le membre inférieur.

Ces chiffres sont en cohérence avec le nombre d’actes pratiqués en France. Les membres inférieurs (70 %) sont davantage porteurs de risque et génèrent davantage de réclamations que les membres supérieurs (30 %), notamment du fait d’une plus grande usure articulaire liée à la vie professionnelle, à l’âge ou encore à un éventuel surpoids…

Typologie des réclamations

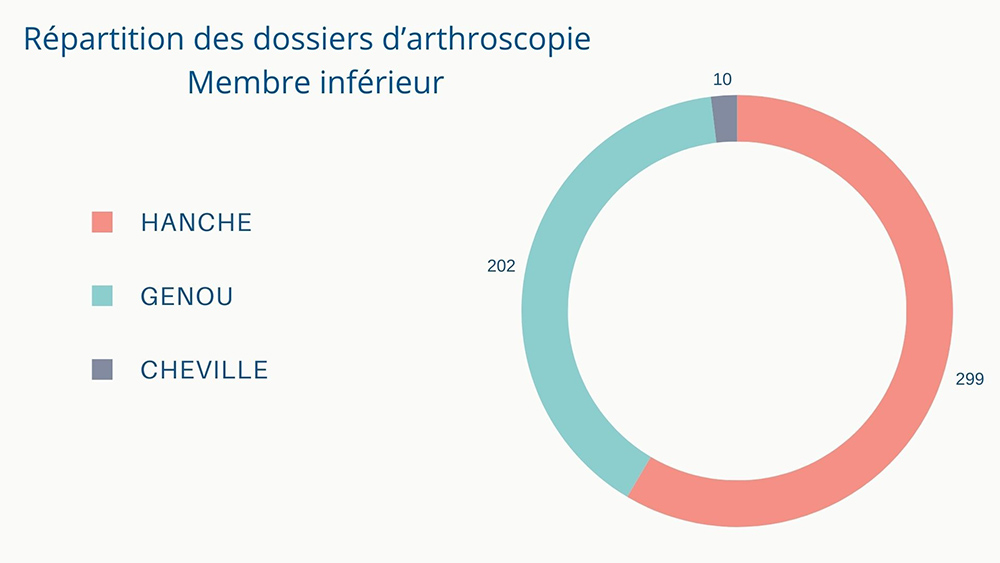

Sans grande surprise, l’arthroplastie est l’intervention orthopédique qui concentre le plus de réclamations avec 40 % des dossiers ouverts sur la période de l’étude.

- Le membre inférieur est le plus concerné, avec essentiellement des arthroplasties sur la hanche et le genou et quelques dossiers sur la cheville.

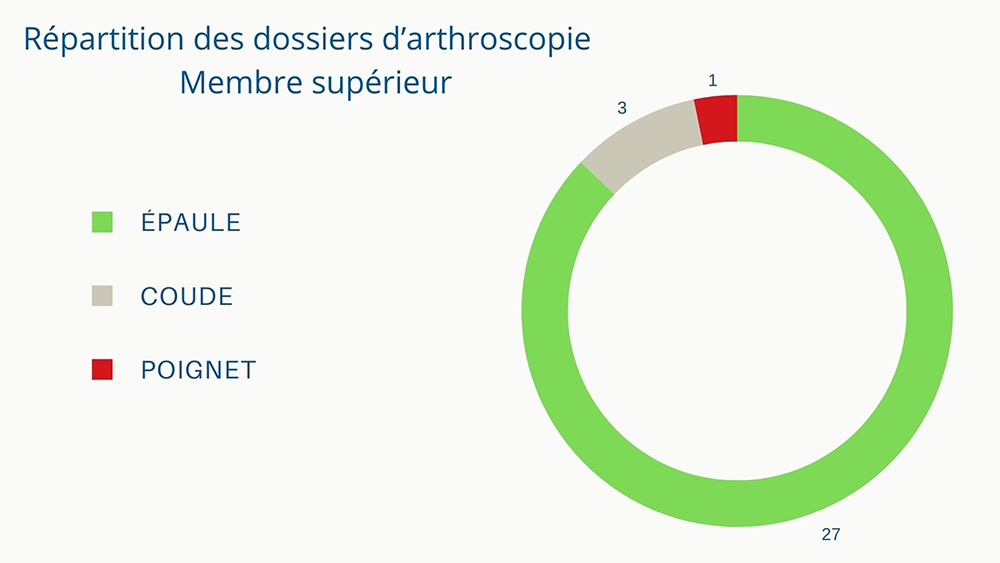

- Le membre supérieur, en revanche, est moins impacté avec des interventions sur l’épaule et très peu de dossiers s’agissant du coude et du poignet.

Des dossiers ont également été ouverts, par exemple, dans les suites d’une arthroscopie, d’une neurolyse du canal carpien, d’une ostéosynthèse ou encore d’une acromioplastie… (dans une proportion entre 5 et 15 %).

L'infection et les douleurs résiduelles postopératoires sont les principaux motifs de réclamations patient

Le motif de réclamation correspond à l’événement indésirable à l’origine d’un préjudice pour le patient suite à un acte de soins.

Dans la moitié des cas, le patient engage une procédure pour un des deux motifs suivants :

.png) Infection postopératoire (29 %)

Infection postopératoire (29 %)

80 % des réclamations patient liées à une infection postopératoire concernent le membre inférieur, essentiellement le genou et la hanche et près de la moitié de ces dossiers sont ouverts dans les suites d’une arthroplastie.

Pour de nombreuses spécialités chirurgicales, l’infection associée aux soins constitue un des principaux motifs de réclamation pour le patient.

Malgré les efforts mis en place ces 30 dernières années pour lutter contre le risque infectieux, celui-ci demeure prégnant pour différentes chirurgies. Et, bien que le praticien soit, en théorie, moins exposé que l’établissement de santé depuis la mise en place du régime de responsabilité sans faute, il n’échappe pas malgré tout à la réclamation.

Aujourd’hui, le temps opératoire est très encadré et le risque infectieux très surveillé mais les germes retrouvés demeurent presque exclusivement manu-portés ; ce qui oriente la réflexion vers le facteur humain (respect des règles d’hygiène édictées par la Société Française d’Hygiène Hospitalière par exemple…), barrière de sécurité à prendre en compte dans la prévention des infections (détection des patients à risque selon un score en préopératoire) ou encore respect des délais d’administration de l’antibioprophylaxie et dosage adapté…).

.png) Douleurs résiduelles postopératoires (21 %)

Douleurs résiduelles postopératoires (21 %)

Les patients, en majorité ceux ayant subi une intervention sur le membre inférieur, évoquent une persistance de la symptomatologie algique initiale, mais surtout un sentiment de "résultat insuffisant", ce qui renvoie au niveau d’attente des malades et à l’importance de la communication entre le chirurgien et son patient.

Ici, si la communication n’est pas nécessairement défaillante, elle peut être altérée par différentes causes : le chirurgien a-t-il pris le temps d’expliquer à son patient les risques d’échec et ses limites ? a-t-il pu avoir ce temps (urgence traumatologique) ? quels moyens ont été employés pour informer et sensibiliser le patient ? le chirurgien s’est-il assuré, a posteriori, de la bonne compréhension des informations par le patient (reformulation, schéma, nouvelle consultation…) ? le patient était-il en position de bien comprendre l’information, notamment compte tenu de son âge, de ses aptitudes, de sa douleur… ?

Par ailleurs, les réclamations patient sont également motivées par l’existence de :

- complications neurologiques dans les suites de la chirurgie (10 %),

- gestes techniques contestés (8 %),

- l’existence de complications postopératoires (7 %).

De manière moins significative, la demande peut, par exemple, être justifiée par :

- une inégalité de longueur suite à la pose d’une prothèse totale de hanche (3 %),

- un descellement prothétique (2 %),

- une luxation de prothèse (2 %),

- ou encore une rupture d’implant/bris matériel (2 %)…

Une responsabilité des chirurgiens orthopédiques et traumatologiques essentiellement indemnitaire

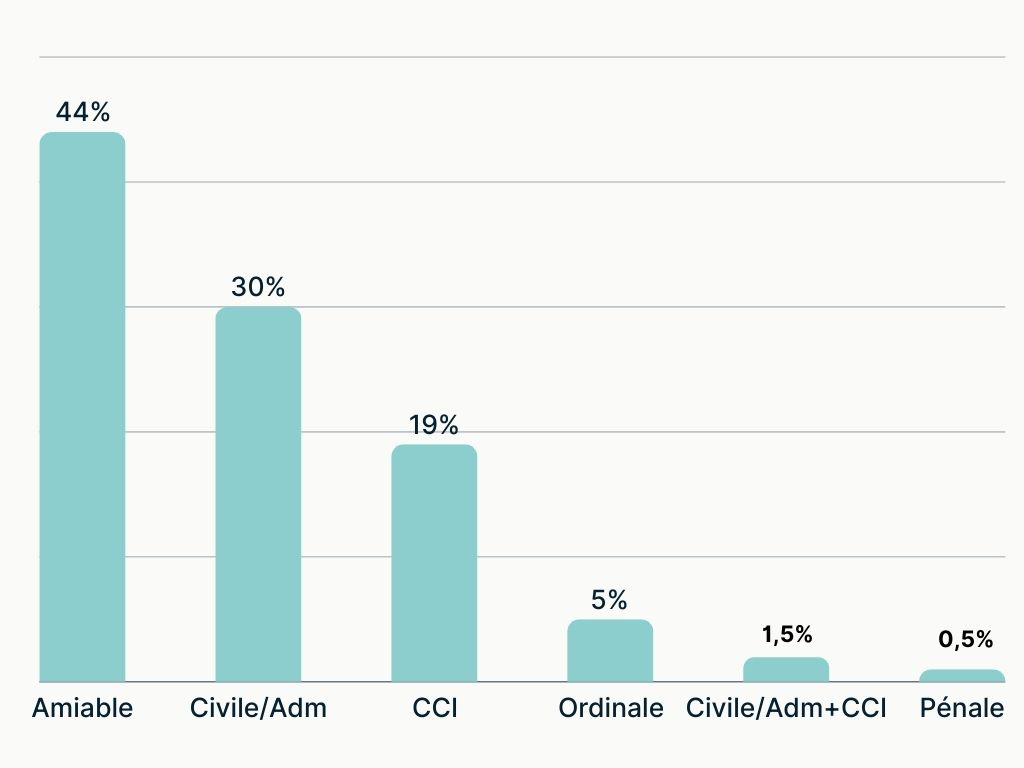

La responsabilité indemnitaire des chirurgiens orthopédiques est la plus souvent recherchée et concentre 98 % des réclamations.

Les patients recherchent donc essentiellement une compensation financière en réparation du ou des préjudices subis qu’ils estiment en lien de causalité direct et certain avec un acte de chirurgie orthopédique ou traumatologique.

63 % des réclamations concernent plus précisément une demande amiable (44 % devant la CCI et 19 % d’amiables "initiaux"). Ce constat est en adéquation avec les événements indésirables rencontrés pour la cohorte et notamment les douleurs résiduelles postopératoires.

Le chirurgien orthopédiste peut davantage être préoccupé par un bon résultat fonctionnel (et non vital) alors que le patient peut espérer une mobilité pleine et entière rapide (de confort) suite à l’intervention. D’où l’importance d’une information complète conduisant le patient à une attente "raisonnable" et éventuellement évolutive dans les suites opératoires.

En revanche, et c’est une tendance que l’on retrouve pour de nombreuses autres spécialités médicales et chirurgicales, les responsabilités ordinale (1,5 %) et pénale (0,5 %) des chirurgiens orthopédiques ne sont que très peu recherchées.

En effet, les chirurgiens orthopédiques ne sont que très peu poursuivis pénalement. La raison en est probablement que l’acte de chirurgie orthopédique, chirurgie fonctionnelle, est le plus souvent à l’origine d’une "perte de chance" pour le patient mais l’expose rarement de manière directe et certaine à un risque grave engageant son pronostic vital, alors que la voie pénale est plus communément retenue en cas de blessures majeures ou décès.

Pour aller plus loin, découvrez notre article

"Les différents types de mise en cause d'un médecin" >

Une majorité de dossiers connaît une issue favorable pour nos sociétaires

89 % des dossiers sont terminés et 11 % des dossiers sont toujours en cours.

- Sur les 1 742 dossiers terminés

Nous considérons que 82,5 % ont connu une issue favorable pour nos sociétaires, soit parce que le dossier ne connaît aucune suite, soit parce que le chirurgien orthopédique est mis hors de cause, soit après dépôt d’un rapport d’expertise favorable pour le praticien sans suite de la procédure par le patient.

A l’inverse, 17,5 % de ces dossiers terminés ont évolué défavorablement pour nos sociétaires mis en cause, soit par une condamnation judiciaire, soit en raison d’un avis CCI défavorable.

Avec l’accord de nos sociétaires, des dossiers sont également transigés à l’amiable suite au dépôt d’un rapport d’expertise amiable ou judiciaire défavorable risquant d’évoluer vers une poursuite de la demande indemnitaire.

- Sur les 210 dossiers en cours

Il convient de relever 48 "dossiers à risque". Il s’agit de dossiers en cours pour lesquels un rapport d’expertise défavorable a été rendu et sont en attente d’un jugement (civil ou administratif) ou d’un avis CCI établissant les éventuelles responsabilités.

Sont également à relever 76 dossiers en cours avec un rapport d’expertise favorable.

86 dossiers correspondent à des dossiers "en cours", en attente d’organisation d’une expertise amiable ou judiciaire.

Quels sont les principaux manquements retenus contre nos sociétaires chirurgiens orthopédiques ?

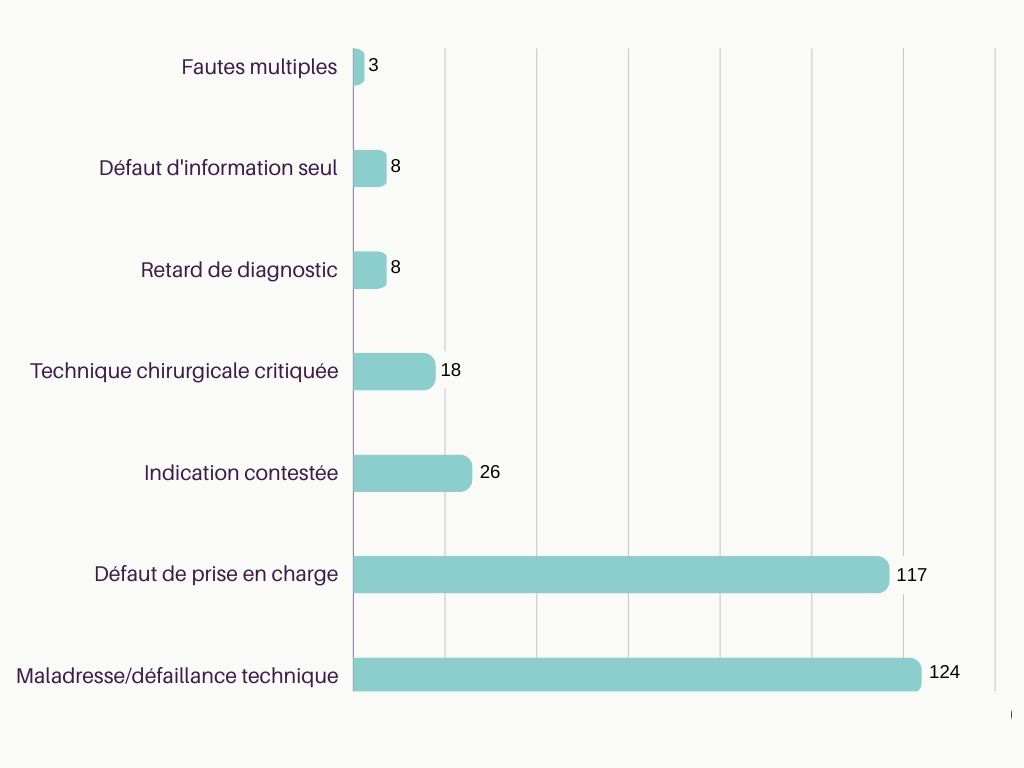

Sur l’échantillon de l’étude, 304 dossiers ont conduit à une responsabilité de nos sociétaires chirurgiens orthopédiques.

Le principal manquement retenu est la maladresse/défaillance technique

À titre d’exemples, il s’agit :

- de la section partielle du nerf médian pour une intervention liée à une atteinte bilatérale de canal carpien ;

- de l’atteinte tronculaire du nerf sciatique lors de la pose d’une prothèse de hanche ;

- ou encore d’une hypercorrection avec un varus résiduel de 15 degrés suite au traitement chirurgical d’une arthrose fémoro-tibiale externe importante…

Le défaut de prise en charge, notamment en postopératoire

C’est le 2e manquement le plus fréquemment retenu. En effet, il n’est pas rare que la responsabilité du chirurgien orthopédique soit engagée pour un défaut de prise en charge postopératoire d’un syndrome infectieux.

Si le diagnostic tardif de l’infection peut être retenu, le plus souvent c’est la gestion de la complication infectieuse qui est critiquée :

- soit par l’absence de recours à un avis collégial, et notamment aux compétences d’un infectiologue ;

- soit en raison de la mise en place d’une antibiothérapie inadaptée dans son principe ou sa posologie, ou encore du fait d’examens d’exploration du germe absents ou incomplets…

Le manque de coordination au sein de l'équipe médicale en postopératoire

Il peut être à l’origine de difficultés (par exemple : gestion du traitement personnel après intervention chirurgicale/reprise du traitement anticoagulant).

Ainsi, une prise en charge pluridisciplinaire de la complication et une coordination entre le chirurgien et l’anesthésiste sont primordiales.

Pour davantage d’efficience, cette prise en charge doit être anticipée, de concert avec la direction de l’établissement et "protocolisée" de façon à ce que les rôles de chacun soient préalablement clairement définis.

Les différentes étapes de la prise en charge médicale du patient doivent être tracées dans son dossier médical, notamment pour faciliter la défense du praticien en cas d’éventuel litige.

L'indication opératoire contestée

Le plus souvent, la contestation repose sur une indication "précipitée", voire "abusive" au regard des signes cliniques présentés par le patient.

Tel est le cas d’un patient ayant déclaré une algodystrophie suite à une intervention sur un hallux valgus précoce ou encore un patient présentant une lésion méniscale qui s’est vu poser une prothèse sans proposition d’alternative thérapeutique…

Enfin, dans une moindre mesure, les chirurgiens orthopédiques se voient reprocher :

- des défauts ou retards diagnostic, le plus souvent de complications infectieuses ;

- la technique chirurgicale utilisée ;

- la prise en charge globale du patient avec un défaut de prise en charge en préopératoire, peropératoire et postopératoire (3 dossiers).

Qu'en est-il de l'obligation d'information incombant à tout praticien ?

Sur l’échantillon des 1 952 réclamations de l’étude, la responsabilité de 24 de nos sociétaires chirurgiens orthopédiques a été retenue au titre d’un défaut d’information (dont 8 dossiers où c’est le seul manquement qui leur a été reproché).

Pour rappel, la loi du 4 mars 2002 a codifié l’obligation d’information du patient à l’article L1111-2 du Code de la santé publique qui indique que "toute personne a le droit d’être informée sur son état".

L’information du patient constitue un temps fort de sa prise en charge.

Elle est indispensable à l’obtention de son consentement libre et éclairé à l’acte médical ou chirurgical envisagé. En ce sens, il ne s’agit pas pour le médecin de donner une information "brute" sans aucune explication, celle-ci doit être "claire, loyale et appropriée" et adaptée à l’état de santé, aux investigations et aux soins proposés (article 35 du Code de déontologie médicale).

Un véritable dialogue doit s’instaurer entre le médecin et son patient.

—

Les 24 dossiers dans lesquels un défaut d’information a été retenu se répartissent de la manière suivante :

- Défaut d'information sur les risques de complication liés à l'acte envisagé

(13 dossiers)

Par exemple : risque de complication infectieuse ou encore risque d’inégalité de longueur suite à la pose d’une prothèse de hanche…). Tout patient doit être informé des risques fréquents ou graves (même exceptionnels selon la jurisprudence) normalement prévisibles. Satisfaire pleinement à cette obligation peut s’avérer compliqué en pratique. Pour aider les médecins à délivrer une information la plus exhaustive possible (but de l’intervention, modalités de réalisation de celle-ci, risques immédiats et secondaires, complications graves et/ou exceptionnelles…), il est de plus en fréquent que des syndicats de praticiens ou sociétés savantes partagent des documents d’information "type" permettant de satisfaire au maximum aux conditions édictées par les textes et la jurisprudence.

- Défaut d'information dans le contexte d'absence ou d'insuffisance du document d'information et/ou de consentement éclairé dans le dossier médical du patient

(5 dossiers)

À noter également un dossier dans lequel il a été reproché à notre sociétaire d’avoir remis à son patient un document d’information incomplet (le risque de reprise chirurgicale n’était pas mentionné dans la fiche d’information) et un dossier dans lequel notre sociétaire s’est vu reprocher de ne pas avoir correctement rédigé son compte rendu postopératoire (absence de traçabilité de l’ensemble des actes réalisés). Or, si ni les textes, ni la jurisprudence n’obligent le médecin à donner une information écrite à son patient, celle-ci vient en complément de l’information orale et permet d’établir sa délivrance en cas de litige. En effet, lors d’une expertise médicale, il faut bien garder à l’esprit que ce qui n’est pas tracé est considéré comme non fait… !

- Défaut d'information sur une indication opératoire "précipitée"

(4 dossiers)

L'absence d’information du patient de l’existence d’une alternative thérapeutique l’a ainsi privé de donner son consentement éclairé à l’acte chirurgical réalisé.

- Défaut d'information, de communication en postopératoire sur la complication présentée par le patient

(2 dossiers)

Pour aller plus loin sur l'obligation d’information

Consulter notre livre blanc >